|

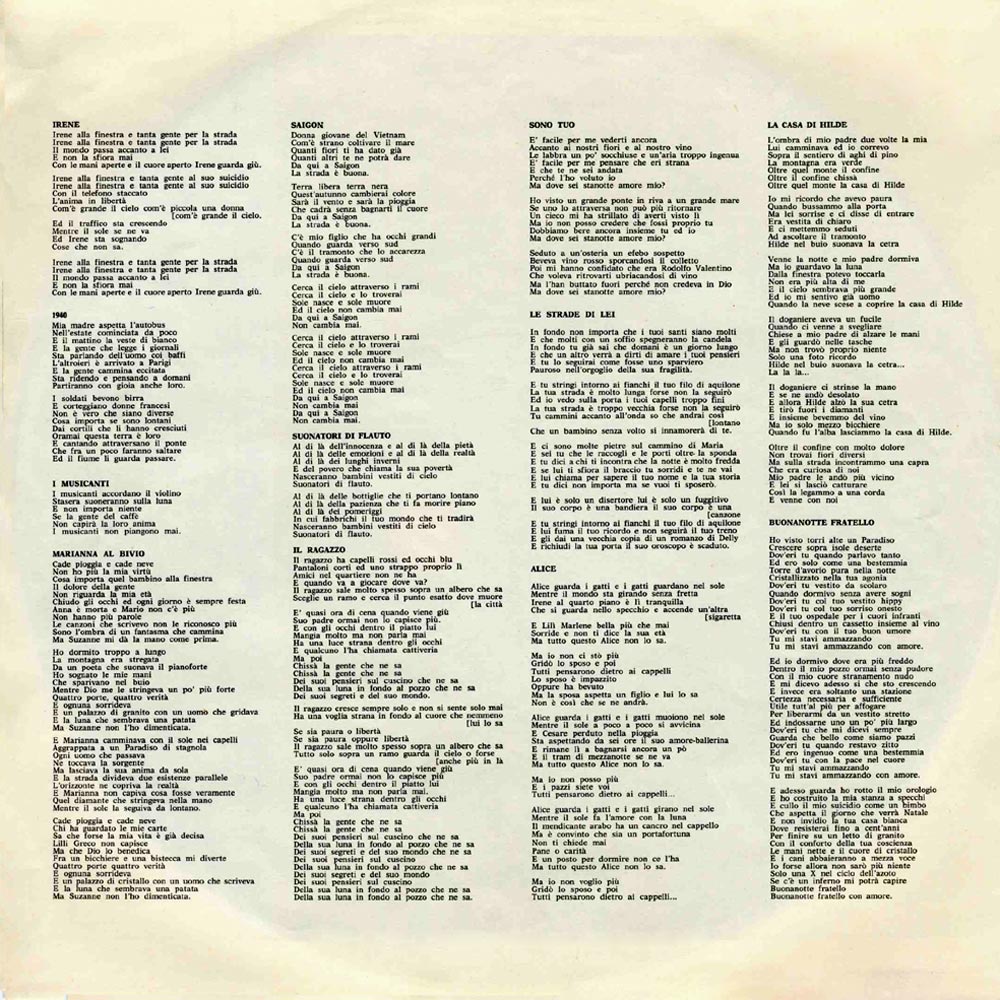

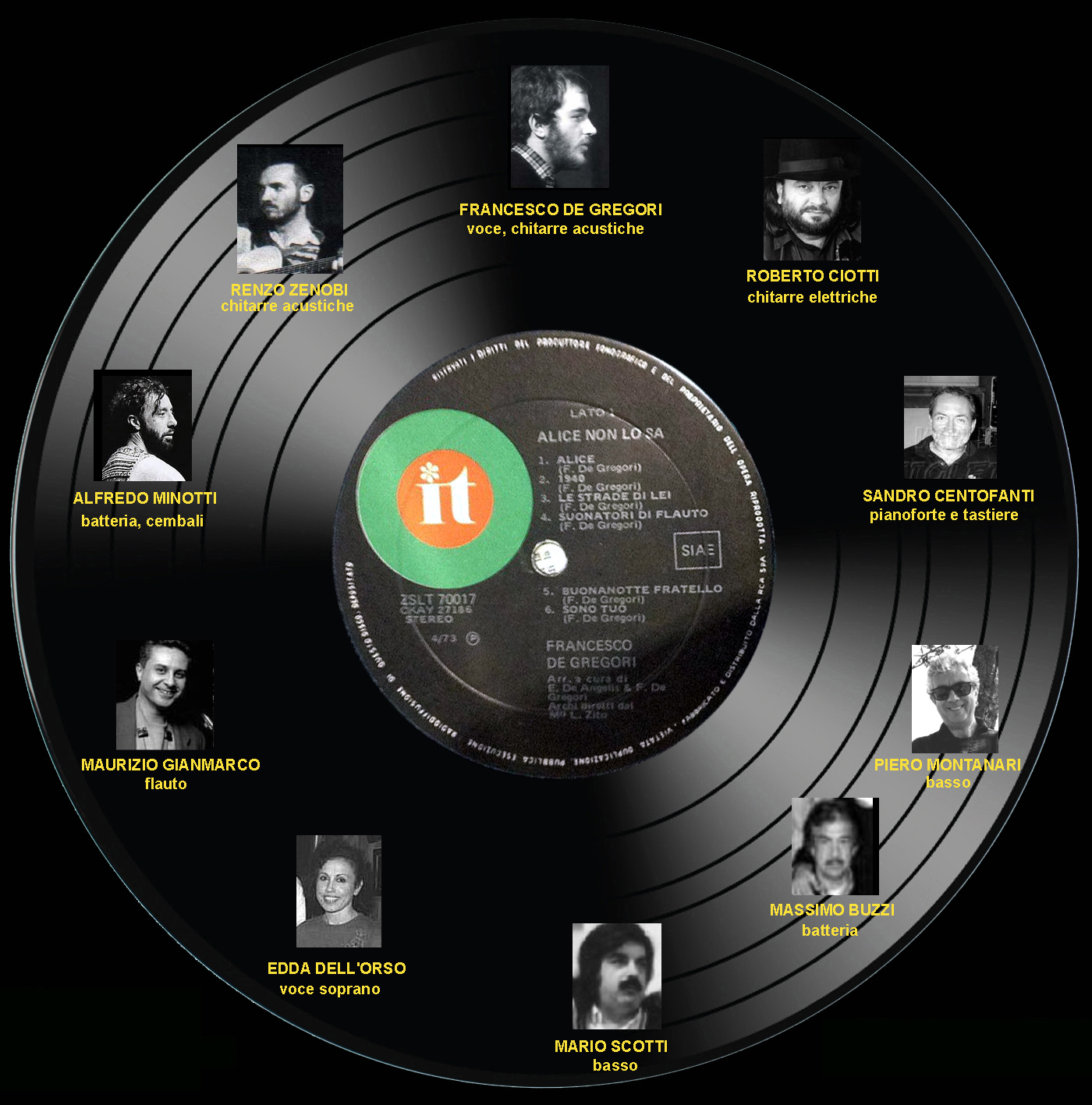

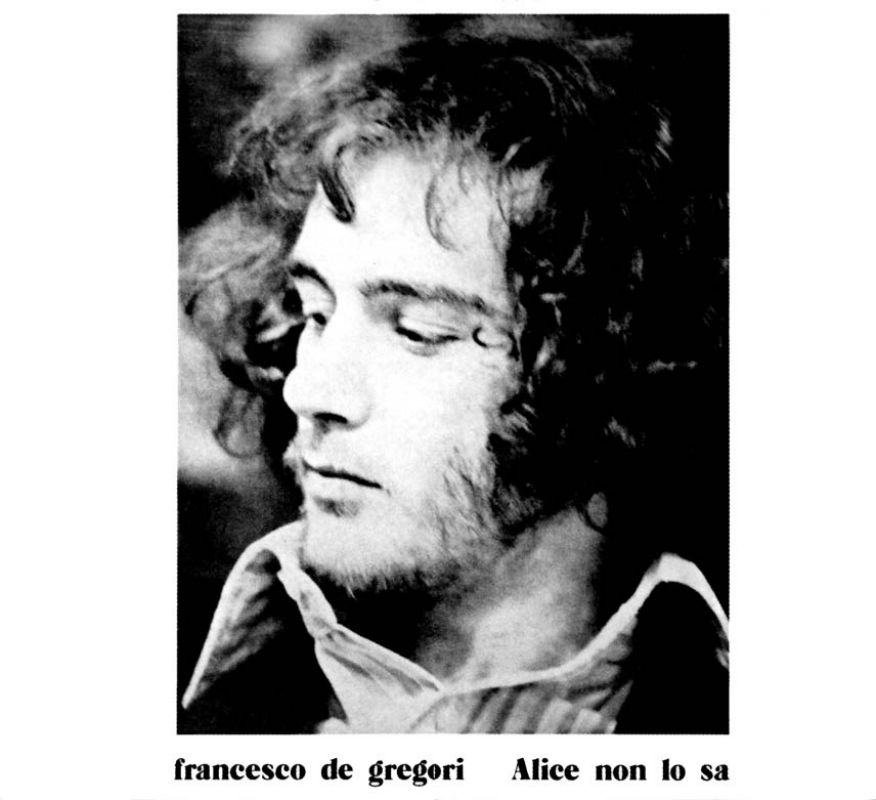

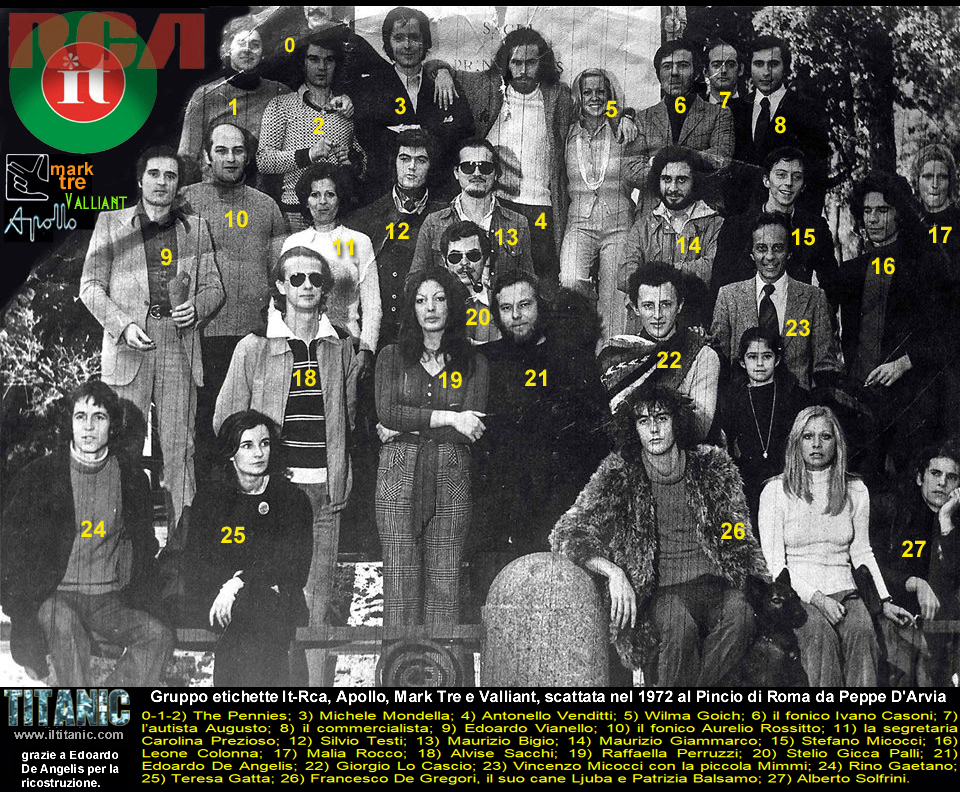

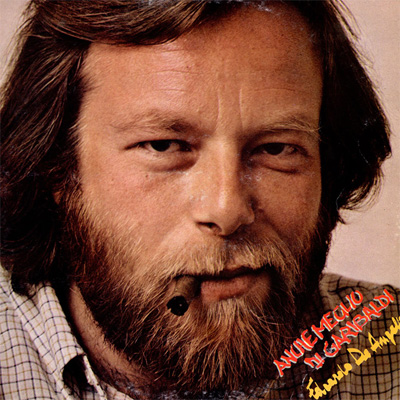

It/Rca - ZSLT 70017 - apr 1973

Il Dott. Micocci mi disse che aveva intenzione di regalare a tutti i giornalisti una bambolina tipo Barbie vestita solo di un nastro intorno ai fianchi, per rappresentare la signora Aquilone esattamente come nel bel disegno di Alvise Sacchi nella busta intema, e realizzarla in modo da poter essere inserita sul pemo centrale del giradischi onde danzare soavemente durante l'ascolto delle canzoni di Francesco.

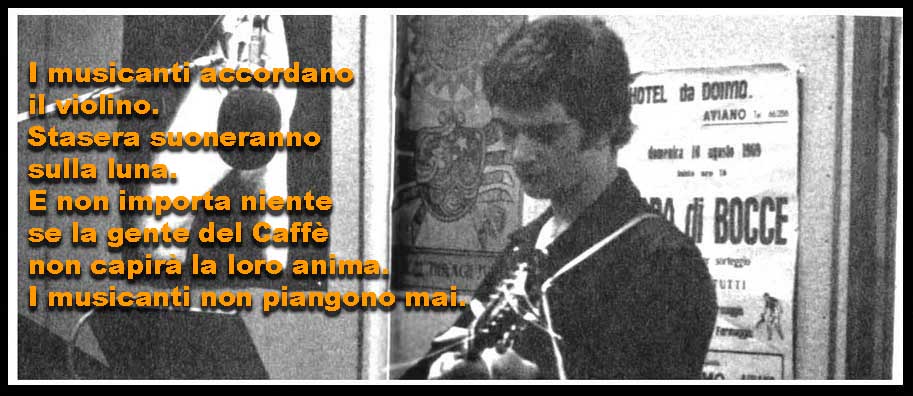

I 50 anni di Alice non lo sa (di Paolo Vites) Scavando ancora in questo album, potremmo trovare anche l’eco di Nick Drake in I musicanti soprattutto nell’arrangiamento orchestrale che magari fu un riferimento voluto dal co-produttore e co-arrangiatore Edoardo De Angelis.

Alice non lo sa, pubblicato nell’aprile del

1973, nonostante il suo autore abbia rimosso completamente le canzoni contenute,

a parte ovviamente Alice, è un disco variegato, ricco di spunti e influenze come

quasi sempre succede in un’opera prima in cui l’autore getta come in uno sfogo

tutto quanto ha accumulato nei suoi anni di gavetta. Ad esempio, c’è un brano

fortemente rock, un genere musicale che De Gregori avrebbe cominciato ad

avvicinare solo un decennio dopo, come la splendida Saigon, scritta sulle ali

dell’entusiasmo per la svolta vincente dei Vietcong nella guerra in Vietnam

grazie agli accordi di Parigi del gennaio 1973 con la chitarra elettrica del

bravissimo bluesman romano Roberto Ciotti, così come c’è un tocco di progressive

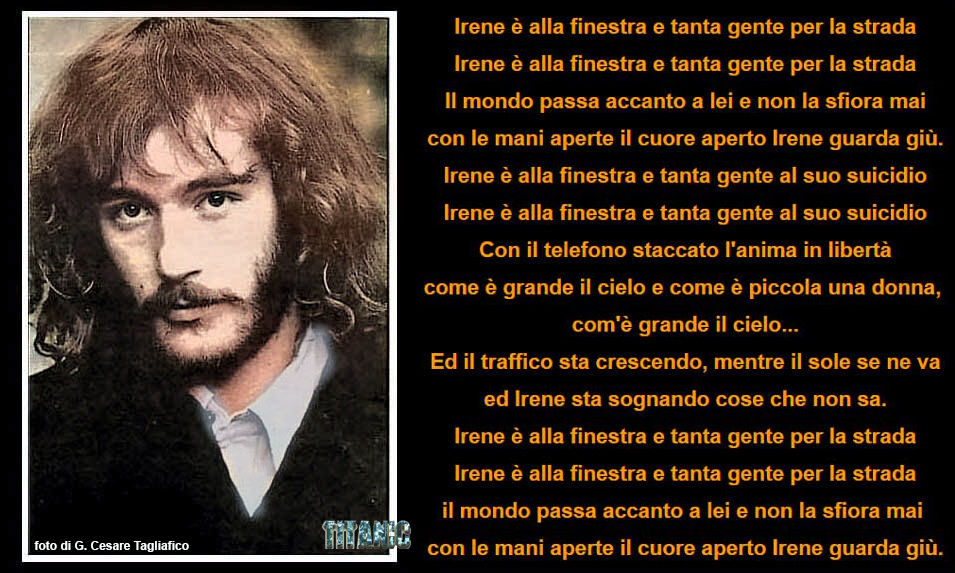

nel roboante finale batteristico di 1940. A proposito di questo brano, che chiude il disco, quando, nel 2009, ci trovammo a casa sua per le interviste che sarebbero state pubblicate nei volumetti di accompagnamento alla sua discografia, De Gregori mi disse che rifletteva lo spirito del tempo: “Fu una guerra idealizzata e la prima vista in televisione. Tutti facevamo un grande uso della parola rivoluzione e sembrava facilissimo dividere il mondo fra buoni e cattivi. La fantasia stava andando al potere. E tutto il disco di Alice è immerso nello spirito di quel tempo, un tempo in cui forse ci immaginammo migliori di quello che eravamo”. C’è la guerra anche in 1940 che narra l’Italia del 10 giugno attraverso la prospettiva della madre del cantautore che aspetta l’autobus e intanto la gente legge sui giornali che l’“uomo coi baffi” (Hitler) è arrivato a Parigi: “È una fotografia dell’ingenuità dei molti che non avevano idea degli orrori che aspettavano dietro l’angolo” dice al proposito De Gregori. Paradossalmente, Saigon è l’unica canzone che parla un linguaggio diretto, privo di metafore e di quello che fu definito “ermetismo” (termine rigettato con fastidio dal cantautore). Al sottoscritto De Gregori disse che dietro i testi di quel disco c’erano “letture disordinate e compulsive, film, canzoni. Lo stream of consciousness dell’Ulisse di Joyce, le libere associazioni dadaiste, film come 8 e 1/2, Blow up, l’America di Kerouac e quella di Andy Warhol”. Alice non lo sa è un disco di rottura nel panorama cantautorale italiano: De Gregori introduce il linguaggio spezzato nelle canzoni, dove non c’è necessariamente una storia sola, ma tante, un linguaggio mutuato dal Dylan più anfetaminico degli anni 60. Ma introduce anche e soprattutto nella canzone italiana fino ad allora legata per lo più a quella francese o alle radici popolari del nostro paese, l’America spumeggiante, ribelle e iconoclasta di quel periodo storico. “Alice fu sicuramente una novità per quei tempi” mi raccontò De Gregori nel corso delle nostre conversazioni. “Ma è certo che quei tempi erano maturi per un cambiamento forte nel modo di scrivere i testi. Nel mondo c’erano i Beatles, Dylan, Donovan. C’era stata una vera e propria rivoluzione musicale, era nata una nuova cultura giovanile e l’Italia sembrava ancora inchiodata alla rima cuore-amore. Qualcosa doveva succedere e successe e molto fu dovuto proprio grazie alla musica dei cantautori”. C’è anche la denuncia del moralismo borghese imperante nei primi anni 70, nella canzone che intitola il disco, l’ipocrisia dei tanti matrimoni frutto delle regole e dei doveri e il loro rifiuto, e anche l’uso di parole coraggiose tanto da subire la censura: il mendicante arabo con “un cancro nel cappello”, diventa “qualcosa nel cappello” per evitare la censura della Rai. C’è un argomento tutt’oggi tabù, come il suicidio, in Irene, che nel gioco di specchi e rimandi che si rincorrono in questo disco appare anche in Alice, “tranquilla che si guarda nel specchio e accende un’altra sigaretta”. A questo disco Francesco De Gregori era arrivato dopo l’album condiviso con l’amico Antonello Venditti, quel Theorius Campus in cui era stato messo in ombra dal talento già sbocciato del collega capace di un brano come Roma capoccia. Anche Alice non lo sa sarebbe stato un flop commerciale, solo 6mila copie vendute, mentre il singolo Alice al Cantagiro si classificò ultimo. Poco male, perché il successo sarebbe stato dietro l’angolo, bisognava aspettare solo un paio di anni per Rimmel. Restano gli acquarelli giovanili di un artista che avrebbe per sempre cambiato la canzone italiana, innamorato della vita e del suo mistero: “Come è piccola la gente, e come è grande il cielo”.

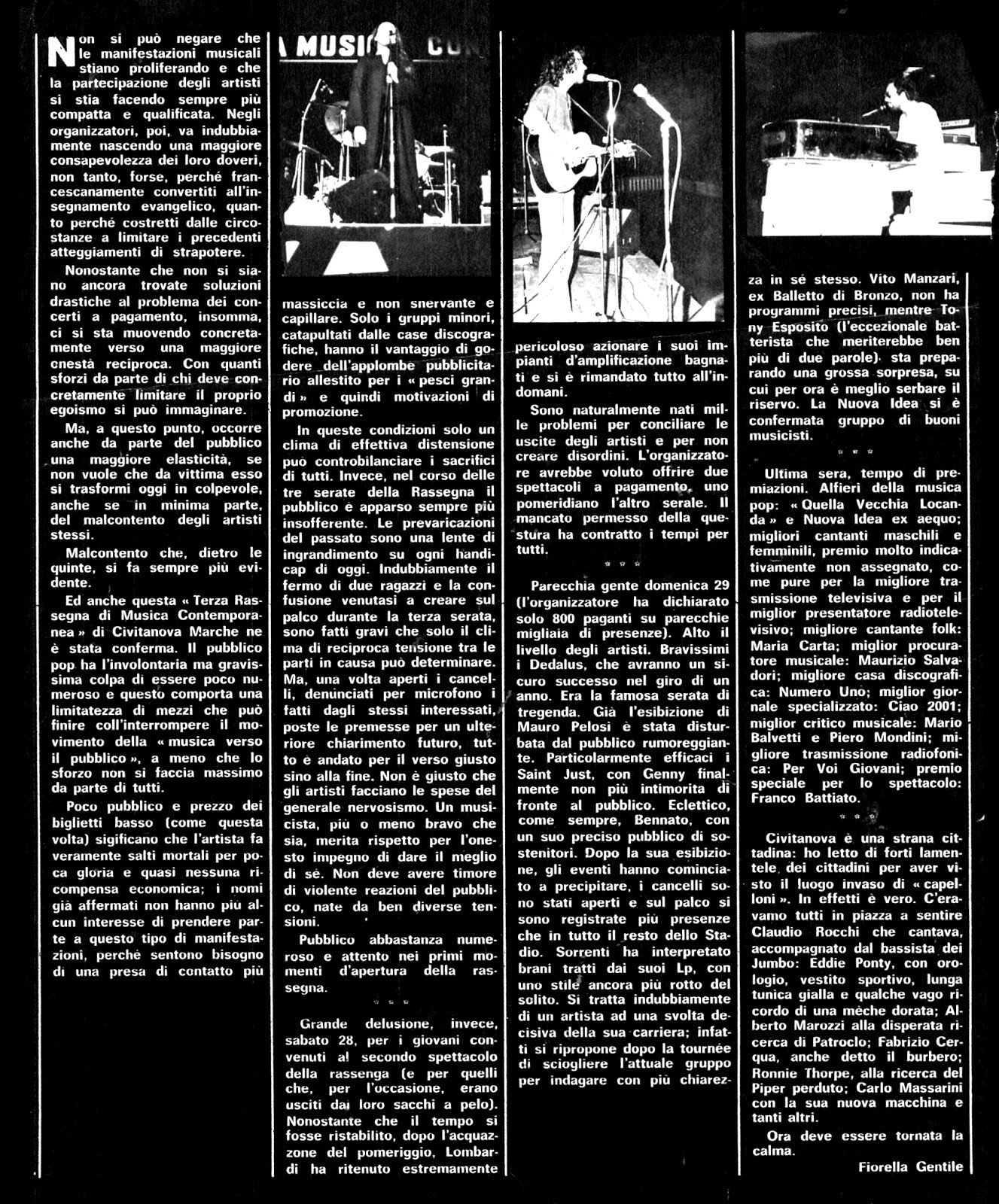

Paolo Vites

Come la protagonista di Lewis Carroll, Alice guarda lo specchio, che però non attraversa. Come una sfinge immobile al quarto piano, dove vive, guarda disincantata un mondo surreale che le passa davanti agli occhi. Alice è una donna fuori dalla realtà, lo specchio dove si riflette è la superficie su cui scivolano le storie che non hanno nessun nesso tra di loro: Lili Marleen, la protagonista della canzone di Marlene Dietrich che fu profanata dal regime nazista cui la Dietrich si ribellò; Cesare Pavese che aspetta per una notte intera sotto la pioggia Costance Dowling, la ballerina bellissima che aveva visto in un caffè concerto a Torino e di cui si invaghì senza nessuna speranza; il mendicante arabo con un cancro nel cappello (che la sciagurata censura nel 1973 costrinse a cambiare in “qualcosa”) di cui non ha consapevolezza. E lo sposo che fugge dall’altare lasciando gli invitati di stucco, soprattutto perché la sposa aspetta un figlio. . Alice è una figura oscura e misteriosa che non si fa ridurre a un senso unico di lettura. L’evocazione del romanzo di fantasia per eccellenza è un magnifico espediente per raccontare un mondo disincantato. Alice è una donna che guarda le cose compiersi, aspettando qualcosa che non arriva mai. Dopo l’icona di libertà che De Gregori aveva descritto in "Signora aquilone" soltanto l’anno prima, questa ragazza che non sogna il mondo oltre lo specchio ma lo guarda riflesso e deformato senza nessun interesse è una figura femminile assolutamente nuova nella canzone italiana. Alice è una donna sopra le cose, con sguardo da Medusa guarda i gatti che guardano il sole in attesa di trasformare il proprio futuro. Come lo sposo che fugge via da un destino segnato.

Giommaria Monti, autore di "Francesco De Gregori. Dell'amore e di altre canzoni" per https://www.rockol.it/news-735724/8-marzo-otto-donne-cantate-da-francesco-de-gregori

DAL FOLKSTUDIO ALLA IT ALLA RCADE GREGORI - Quando ancora ero ai prirni tempi del Folkstudio feci, per una estate iniera, il chitarrista di Caterina Bueno, e quindi ebbi il contatto con i festival dell'Unità; e a me servì molto questa cosa, poi cominciai a guadagnare bene perchè dalle 1.500 lire del Folkstudio, passai alle 30.000 lire che mi davano ogni volta che salivo sul palco per accompagnare Caterina, che era molto onesta, eravamo in tre e dividevamo in tre; questo ci tengo molto a dirlo, il fatto che ho lavorato con lei. ROMANO - Dopo questa esperienza vai alla IT, la tua prima casa discografica: come ci sei arrivato? DE GREGORI - Alla IT mi ci mandò Giovanna Marini; Caterina Bueno aveva sentito le mie canzoni, mi disse di telefonare a Giovanna e Giovanna mi disse di telefonare a Micocci, il capo della IT; e io andai da Micocci insieme a Giorgio Lo Cascio, perchè in quel periodo avevamo deciso di fare un duo, che poi però non venne più fatto perchè feci il duo con Venditti, Theorius Campus; questo però dopo un anno che ero già alla IT ad aspettare fuori dalla porta. GIACCIO - E Micocci come ti accolse? DE GREGORI - Dunque, con Micocci è stranissimo, perchè un anno prima di arrivare tramite Giovanna Marini, io per altre strade, ero arrivato sempre da Micocci, che però aveva lo studio dall'altra parte di Roma. E ci fu subito lo scontro immediato, perchè lui mi mise sotto gli occhi un contratto e io gli dissi: "ma per carità, via! " e me ne andai. Dopo un anno, questo nuovo indirizzo, dico, bè questa sarà un'altra situazione e invece mi ritrovai davanti a Micocci ed alle stesse condizioni contrattuali... ma nel frattempo ero cambiato io, avevo capito che tutto sommato bisognava fare quel contratto lì oppure niente, e quindi firmai.

ROMANO - Ma che

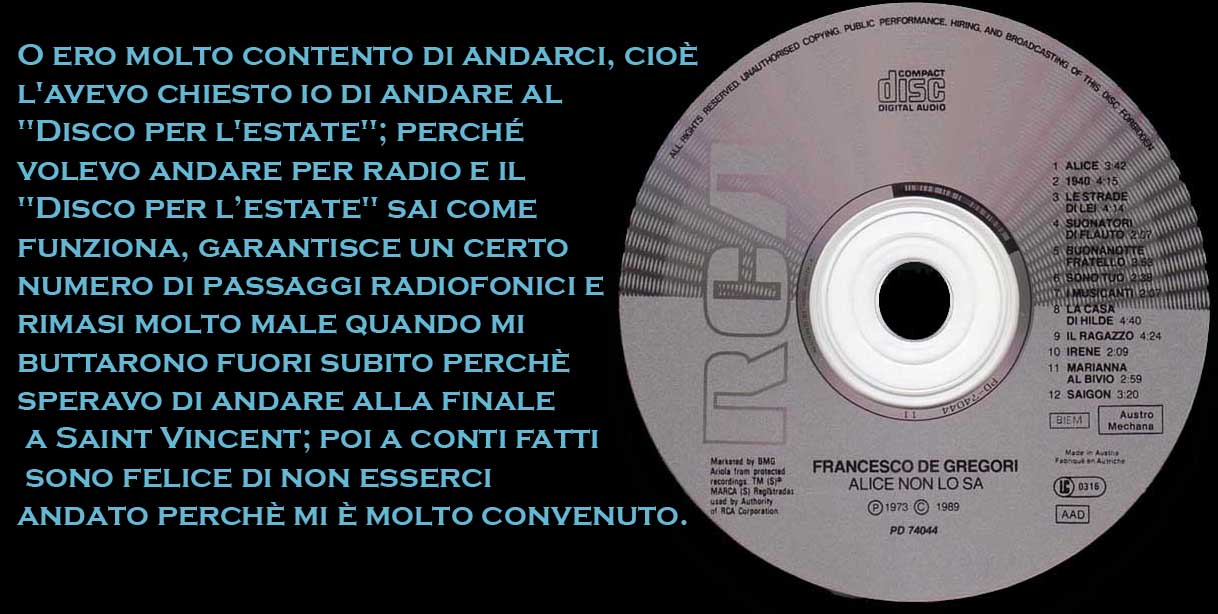

tipo di contratto era ? DE GREGORI - Il contratto standard. Solo che la prima volta mi spaventai leggendo certe clausole: per esempio c'era scritto che la casa discografica poteva usare la mia immagine quando voleva, cosa che poi non avviene, ma io pensavo che lo avrebbero fatto realmente; lì c'era scritto che se loro vogliono farmi una fotografia e appiccicarla su una cosa che poi vendono, possono farlo; se loro vogliono usare "ALICE" come sottofondo alla pubblicità dei pelati Cirio, possono farlo per contratto... poi non lo fanno. E firmai questo contratto con Micocci come duo insieme a Lo Cascio, poi la cosa con Lo Cascio finì perchè lui si sposò, avemmo degli screzi dal punto di vista musicale, perchè Lo Cascio diceva che non bisognava usare gli arrangiamenti perchè erano troppo commerciali, io invece volevo fare un disco arrangiato. E facemmo sodalizio io e Antonello, che eravamo arrivati ad un giorno di distanza indipendentemente, a firmare lo stesso contratto con la stessa casa discografica, perchè al Folkstudio eravamo tutti gelosi uno dell'altro, se uno aveva la possibilità di firmare un contratto non lo diceva all'altro. E quindi con molta sorpresa e con molto sospetto ci incontrammo lì... poi facemmo questo disco in due perchè così risparmiavano la metà dei soldi: "Theorius Campus". GIACCIO - Che cosa vuol dire? DE GREGORI - Un nome inventato da me, non ha nessun senso. ROMANO - Alla IT tu venivi considerato la pedina più debole dei due. DE GREGORI - Perchè cantavo peggio, Venditti era il cantante, è innegabile che lo fosse dal loro punto di vista; poi aveva dei pezzi più belli, più ascoltabili, mentre io allora facevo delle ballate su due accordi. GIACCIO - Ma ora hai imparato a suonare la chitarra o no? DE GREGORI - Non molto bene; ROMANO - Dopo "Theorius Campus" che successe? DE GREGORI - Entrai in un periodo di crisi professionale perchè era chiaro che la IT, che si era subito accorta del potenziale di vendita di Antonello, voleva mandare avanti lui ed io rappresentavo un po' una palla al piede perchè c'era questo disco fatto insieme e non sapevano bene come scaricarmi. Poi mi scaricarono in una maniera molto semplice, fecero fare un disco a Venditti e a me no. Però contemporaneamente all'uscita del disco di Venditti, 'L’orso bruno", ci fu Edoardo De Angelis, che adesso canta con la Schola Cantorum, che mise su questo LP di "Alice", cioè convinse Micocci a realizzarlo; mi aiutò anche dicendo: “leva questo pezzo, metti quest'altro". GIACCIO - E' "Alice" andò al "Disco per l'estate"; tu approvavi questa manifestazione? DE GREGORI - Io ero molto contento di andarci, cioè l'avevo chiesto io di andare al "Disco per l'estate"; perché volevo andare per radio e il "Disco per l’estate" sai come funziona, garantisce un certo numero di passaggi radiofonici e rimasi molto male quando mi buttarono fuori subito perchè speravo di andare alla finale a Saint Vincent; poi a conti fatti sono felice di non esserci andato perchè mi è molto convenuto. Comunque "Alice" fece più o meno quello che aveva fatto "Roma Capoccia" con Venditti, cioè mi fece conoscere ad un pubblico abbastanza vasto; cominciai a fare le serate, e durante le serate mi accorsi che la gente non voleva solamente "Alice", ma voleva sentire anche le altre canzoni del LP. Andai a vedere le vendite e vidi che il LP aveva venduto 6.000 copie e il 45 giri 2.600, allora cominciai a capire che la cosa girava bene, che l'interesse per me non era legato al "Disco per l'estate", ma andava oltre. ROMANO - Quando Venditti incise "L'orso bruno" la separazione tra voi due avvenne automaticamente, senza rancore?

DE GREGORI - Sì,

ci furono degli screzi anche sul piano personale perchè... sai si

era creata anche una situazione antipatica, lui aveva fatto tutto

quel successo e giustamente se lo godeva, però rimaneva anche un po'

intrappolato da certi meccanisni; ed io lo criticavo molto per certe

cose che andava dicendo e facendo, per tutto il disco che stava

mettendo su, con questo mito di Elton John, il disco ecologico su

"L'orso bruno", insomma ci fu una frattura. E poi onestamente ero

anche invidioso di lui a quel pun ROMANO - Entrando alla RCA ti hanno dato uno stipendio di trecento mila lire al mese; cosa significava questo per te? DE GREGORI - Le trecento mila lire le vedevo come la possibilità di prendere una casa e di fare una vita mia, cioè andarmene da casa che per me a quel punto era fondamentale. ROMANO - E il tuo rapporto con le canzoni, nel momento in cui hai avuto uno stipendio fisso, non è cambiato in qualche modo? Cioè quando hai realizzato... DE GREGORI - Che scrivendo guadagnavo... ROMANO - Sì, cioè scrivi sempre con lo stesso spirito, la stessa voglia? DE GREGORI - Chi lo sa? Chi lo sa? Uh, naturalmente no: adesso scrivo una canzone solo se ho in mente di fare delle spesucce. ROMANO - Ti ricordi come hai conosciuto De Andrè? DE GREGORI - Sì, me lo presentò mio fratello e il primo incontro fu molto bello perchè De Andrè aveva già sentito le mie canzoni, e gli erano piaciute molto, per cui mi considerava uno molto bravo e mi sentii incoraggiato; questo successe all'epoca di "Theorius Campus", però non facemmo discorsi di collaborazione, io gli spiegai un po' la mia situazione, che non avevo avuto successo con quel disco, che mi sentivo fuori posto alla IT, e allora lui disse: "ti prendo io con me, vieni a Milano, ti produco io". Andò da Micocci per chiedere quanto voleva per lasciarmi libero, ma non si misero d’accordo, credo che Micocci abbia chiesto una cifra assurda. Poi ci siamo sempre visti abbastanza raramente, però in maniera bella. GIACCIO - Ma non sei stato un mese in Sardegna con lui? DE GREGORI - Dopo, quando decidemmo di scrivere un disco insieme, cominciammo a scrivere un sacco di cose, da cui vennero fuori queste canzoni che ha cantato nel suo ultimo disco. GIACCIO - Molte più di queste? DE GREGORI - Sì, come minimo credo fossero il doppio, di cose accennate o anche finite che poi buttai via. GIACCIO - In che modo lavoravate assieme? DE GREGORI - E' molto strano perchè io non riesco a scrivere canzoni insieme a un altro, però con lui ci sono riuscito; succedeva che io scrivevo mezza canzone, poi andavo a mangiare e lui rimaneva lì perchè non aveva fame e poi lo trovavo che l'aveva finita, allora andava a mangiare lui, io ci mettevo la musica, poi tornava e la correggeva; poi succedeva che buttavamo via tutto e ne ricominciavamo un'altra. GIACCIO - E' stato interessante questo periodo; si sta bene con De Andrè più di un giorno? DE GREGORI - Se ti adegui al suo ritmo di vita sì, se pretendi di fare delle scampagnate no, perchè lui dorme quasi sempre, quando non dorme beve e si discute in maniera sempre eroica. Poi siamo andati anche a registrarlo insieme questo disco, perchè a Milano ci sono andato pure io a fare un po' di basi, a suonare la chitarra. ______________________ da FRANCESCO DE GREGORI, UN MITO di Michelangelo Romano, Paolo Giaccio e Riccardo Piferi - Edizioni Lato Side – 1980

Pavese non è uno di quei giovanotti ardenti che scordano tutto alla vista di una sottana. Ma non vuole essere da meno degli altri. E gli amori di un timido sono sempre più seri di quelli di uno sfrontato” La sua prima cotta non è però per una compagna di scuola. Frequenta con gli amici i caffè e i varietà e si sente attratto verso ragazze di minor cultura, più semplici e più dirette nel rapporto con l’altro sesso. Lui è un timido che ha bisogno di essere incoraggiato. Molto incoraggiato. Conosce così una cantante -ballerina che lavora al caffè-concerto “La Meridiana” nella galleria Natta, l’attuale Galleria Federico. Cesare riesce a vincere la sua timidezza, si presenta, scambia qualche parola con lei, si convince che la ragazza non sia insensibile alle sue attenzioni, fatte soprattutto di sguardi smaniosi e insistenti. Alla fine prende il coraggio a due mani, le chiede un appuntamento e lo ottiene. Si troveranno alle sei del pomeriggio all’ingresso principale del caffè. Alle sei in punto Pavese è lì. Ma la cantante ballerina non arriva. Passano le ore e Pavese è sempre lì.Sempre più agitato, ma deciso a non mollare. Verso le 11 comincia a piovere. Pavese non ha l’ombrello, ma resta lì. A mezzanotte si arrende.Triste e completamente fradicio torna a casa. Saprà il giorno dopo che la ballerina è uscita alle sei in punto.Ma da un’uscita secondaria del caffè, dove era attesa da uno spasimante meno insistente, ma più fortunato… Pavese, in compenso, prende una pleurite che lo blocca in casa per tre mesi, rischiando di fargli perdere l’anno scolastico. Agli amici che lo vanno a trovare e restano impressionati per il suo pallore e per la sua magrezza risponde che ha perduto, insieme con le forze fisiche, ogni fiducia in se stesso.

fonte: Davide Lajolo ne “Il Vizio assurdo”, biografia di Cesare Pavese.

Da bambino, nella grande cucina di mia nonna in Corso S.

Giorgio, sopra i portici di Fumo, dove anche io vivevo in un altro appartamento

coi miei genitori, avevo distrattamente colto, nel tempo, qualche accenno al

periodo della guerra, attraverso i racconti di mio nonno, nostalgico uomo di

destra, di suo fratello, ex fascista militante e maresciallo in guerra, di mia

nonna, sfollata prima a Napoli e poi a Teramo. Racconti sempre un pò omertosi,

appena accennati, ma che bastavano ad accendere la mia fantasia e curiosità,

ammantati di un velo di mistero e di una patina di ostentato eroismo... Gli anni della scuola, poi, hanno reso ragione, nel bene e nel male, a quelle vicende, dentro di me, acquistando la giusta collocazione storica e sociale nel passaggio da racconti familiari a realtà documentata. Questa canzone, 1940, mi fulminò: mi restituì, in un attimo, tutto il processo, l'intero percorso che io avevo compiuto, nella mia mente, in anni di evoluzione. Mi confermò, soprattutto, il penoso divario che avevo intuito esistere tra il generale entusiasmo, fra la gente, per l'entrata in guerra, e le miserie e gli orrori che la stessa avrebbe prodotto, lasciando macerie nelle cose e nelle persone. Quello che mi colpiva, nella canzone, era il contrasto bruciante tra la spensieratezza goliardica e guascone dei popoli che si accingevano ad entrare in guerra e l'amaro destino finale, come un gregge di pecore che procede ignaro verso il burrone che li inghiottirà. È il bello e il terribile della Storia, poter vedere, a volo d'uccello, col senno del poi, il prima e il dopo... E allora mi colpì l'immagine della madre di De Gregori, che avrebbe potuto essere mia madre dodicenne, che aspetta l'autobus nel mattino luminoso; l'eccitazione della gente per strada, che legge i giornali e parla dell'uomo coi baffi (Hitler) che ha invaso Parigi, che a breve cadrà. C'è un generale, orrendo ottimismo, le persone ridono e credono, ignare, in un futuro migliore, e aspettano con ansia di partire per il fronte, per fare la loro parte. I soldati invasori fraternizzano con le donne del posto, quasi tutto fosse un bel gioco, mentre in realtà stanno entrando nella bocca del mostro; con una struggente metafora familiare, De Gregori li descrive ormai lontani, fisicamente ed emotivamente, dai cortili che li hanno visti crescere, dall'infanzia, dalla pace, proiettati ad appropriarsi di terre e vite altrui. La canzone si chiude con un'altra fortissima metafora: i soldati attraversano, cantando, il ponte che faranno saltare, mentre il fiume, cittadino di sempre del paese, simbolo di eternità, li guarda passare, e sembra di capire che lui sappia già come andrà a finire... A mio parere, la grande lezione della canzone è quella di porre l'accento sulla vastità del consenso, totalmente acritico, che ebbe l'entrata in guerra dell'Italia da parte della gente comune, senza il quale, forse, le cose sarebbero andate diversamente. E l'invito, conseguente, ad acquisire una coscienza critica nei confronti della politica e, più in generale, delle cose del mondo, perché, come dice lo stesso De Gregori, la Storia siamo noi, nessuno si senta escluso.

Mario Basile https://www.facebook.com/mario.basile.7568596/posts/494189637579969

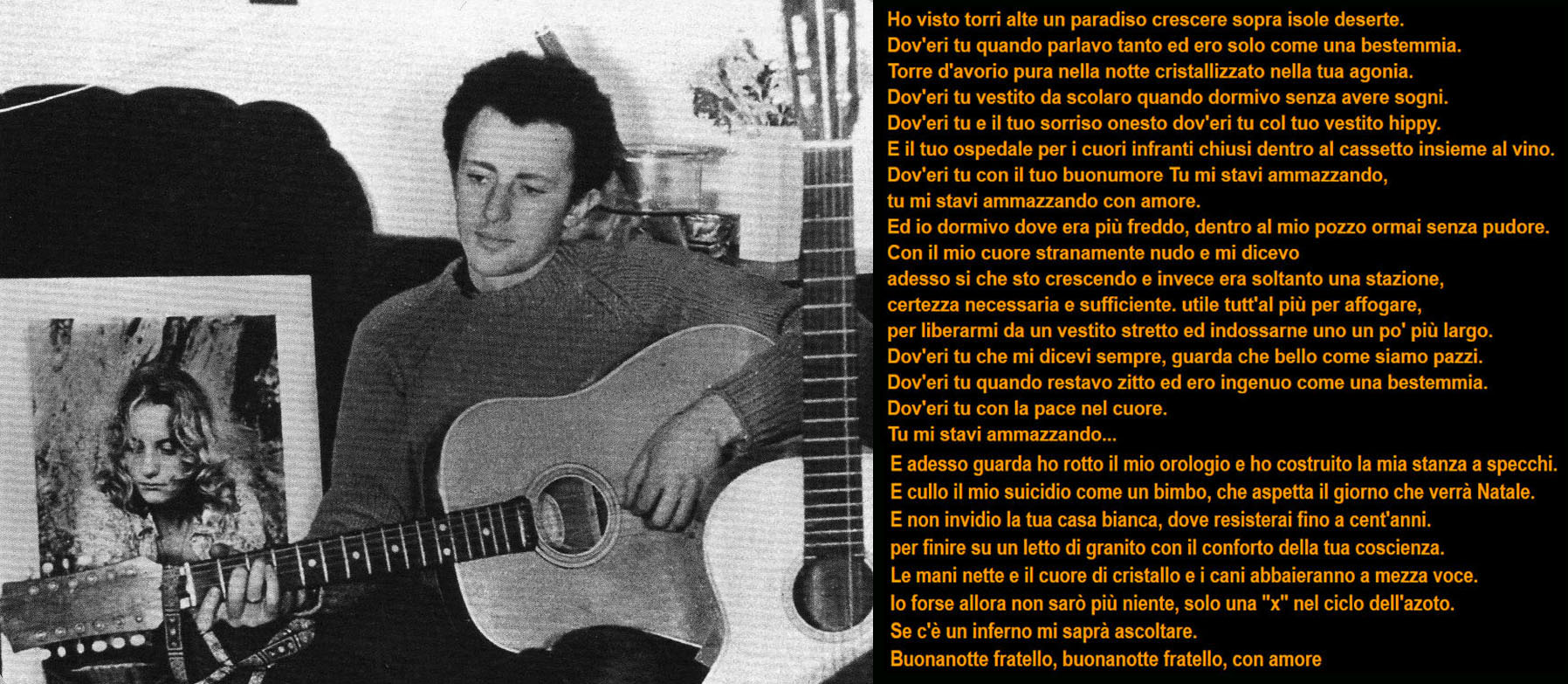

Buonanotte fratello, che riprendeva e trasfigurava il contenuto di alcune nostre discussioni nelle quali Francesco mi metteva in guardia circa il mio atteggiamento verso il prossimo. Sosteneva infatti che dietro la mia estrema disponibilità non vi fosse una reale capacità di partecipare alla vita interiore dei miei amici, e che pertanto in caso di necessità non ero in grado di fornire un vero aiuto. Scherzosamente mi diceva che se fossi stato un farmaco sarei stato un anestetico e non un lassativo. (Giorgio Lo Cascio)

Dal FOLKSTUDIO a FOLKEST Edoardo De Angelis intervista Francesco De Gregori Febbraio 2015.

Tra i protagonisti della canzone

d’autore, della musica e della cultura italiana, Francesco De Gregori è

probabilmente quello che ha saputo individuare e seguire un percorso

personale e coerente all’insegna dell’equilibrio tra passione e

intelligenza, edificando e consolidando un saldo rapporto con diverse

generazioni di pubblico. Come lui stesso conferma in una lunga

intervista recentemente concessa al quotidiano “la Repubblica”, si è

saggiamente tenuto a distanza dagli effetti distruttivi di certa

immagine televisiva, centellinando i media, e lasciando sempre che

fossero le sue canzoni a parlare per lui. Così, a volte, si ha

l’impressione, o il desiderio, di scoprire in ogni suo brano qualche

tratto autobiografico. - Buongiorno Francesco, fino a che punto è così? … Veramente c’è qualcosa di autobiografico, sempre, in quello che si scrive. Credo che anche nei Promessi Sposi ci sia molto della vita personale di Manzoni anche se la storia in sé è una ” fiction”. Intendo dire che quello che appartiene alle tue vicende personali confluisce sempre, magari anche involontariamente, dentro quello che scrivi. Poi ci sono alcune canzoni che ho scritto dove si può leggere chiaramente un pezzo di vita vissuta, persone esistite, fatti avvenuti. Ma se non ci fosse anche qui un’invenzione, qualcosa che sposta la canzone dalla cronaca individuale a qualcosa di più interessante su un piano emotivo di tutti, qualsiasi canzone avrebbe poco senso. Per essere chiari: se ti lascia la fidanzata puoi scriverci una canzone sopra, ma solo se poi chi la ascolterà proverà le tue stesse sensazioni di smarrimento, di gelosia, di dolore o di quello che ti pare, solo in questo caso quella canzone è una buona canzone, qualcosa che andava la pena di scrivere. Ti faccio anche un altro esempio a proposito di biografia in canzone: capita che noi due scriviamo una canzone insieme, “La Casa di Hilde”, partendo da un tuo racconto su un episodio d’infanzia capitato durante una gita con tuo padre. Da lì partiamo, ma poi la canzone si fa tutto un giro per conto suo, cominciamo ad inventare diamanti, doganieri, capre etc etc… Quanto c’è di autobiografico e quanto di invenzione? Boh. Nella stessa intervista sostieni che con il successo di Rimmel ti eri già assicurato una posizione nella storia della musica italiana, e che quindi, con misura, non hai voluto premere sull’acceleratore, preferendo pubblicare un album meno “immediato”, come Bufalo Bill, per non dare punti di riferimento troppo precisi. Chi ti ha ascoltato, però, li ha trovati lo stesso, costantemente, lungo tutto l’arco della tua carriera, fino a oggi. A guardare indietro negli anni, ci sono canzoni che sono sulla strada e sulla bocca di tutti, e costituiscono ben più di un punto di riferimento per la nostra cultura, la nostra società, la nostra storia: Alice, Rimmel, Titanic, Generale, La donna cannone, La storia… Quali altre, tra le più recenti, metteresti per completare il paniere di questi capitoli eccellenti? Ormai mi sono rassegnato al fatto che la gente consideri la parte migliore del mio lavoro quelle dei miei primi vent’anni (Rimmel, Alice, La donna Cannone, Titanic, Viva l’Italia…) ma non credo che sia vero. Ho scritto un sacco di canzoni buone, anche di recente. E non tutte quelle del periodo “d’oro” erano dei capolavori. Degli ultimi tempi (ultimi si fa per dire) mi piacciono molto Compagni di viaggio, Bellamore, Caldo e scuro, Celestino, (anzi mi piace quasi tutto di quel disco). Poi anche dopo… L’Infinito, Finestre Rotte,Cardiologia. E tutto il disco che si intitola “Sulla strada”, che è l’ultimo inedito che è uscito. - A me sembra che ti abbia sempre divertito cambiare faccia alla musica delle tue canzoni. Ora con questo corposo e snello VIVAVOCE hai realizzato un atto d’amore nei confronti del pubblico e di te stesso. Quando, come e perché è nata l’idea? Vivavoce l’ho voluto anche per questo, per dare un’altra occasione al mio pubblico di andarsele a sentire e magari scoprirle per la prima volta. Sai, magari qualcuno se l’è comprato solo perché dentro c’era Alice con Ligabue e poi ha detto “beh, però non è male Un Guanto, da dove esce fuori?”. Comunque l’ho fatto anche perché volevo continuare a fare musica e non volevo darci troppo dentro con i concerti, così ho passato un sacco di tempo con la chitarra in mano comunque. Ho ascoltato con piacere e interesse tutto l’album, felice di scoprire il nuovo vestito di canzoni che conoscevo, che riconosco. Trovo il lavoro ben fatto, semplice, molto diretto, come acqua limpida e fresca di torrente, vicino al live. Apprezzo poi tutta una serie di finezze, tra le quali la citazione, delicata e sentimentale, di Com’è profondo il mare nel finale di Santa Lucia. Non ti perdono invece l’esclusione di alcune canzoni, Due zingari, ad esempio. Come si è sviluppata la scelta? Il criterio con cui ho scelto i pezzi rispondeva un po’ a questa voglia di metterci dentro canzoni più recenti e magari non troppo famose, ma è stato anche dettato dal gusto che provavamo mentre le suonavamo per registrarle. Quando dovevamo faticare troppo per farle venire bene le mollavamo. Onestamente a “Due Zingari” non ci abbiamo pensato, ma per esempio “Rimmel” abbiamo provato, ma non ci veniva fuori niente. Sarà per la prossima volta!

Beh, questo del rapporto fra folk e musica d’autore (ma io preferirei chiamarla “pop” così tagliamo corto) è un discorso doloroso qui da noi. Mentre in altri Paesi (penso all’America, ma anche alla Francia, per non parlare dell’Inghilterra o della Spagna) vedi che c’e un certo prelievo da parte della musica pop nei confronti del patrimonio della musica tradizionale e nessuno ci trova niente di strano, qui in Italia sembrano essere mondi separati. Mi piace pensare che tante melodie e tanti testi della tradizione sarebbero perfetti per scriverci delle canzoni nuove, ma ci vorrebbe uno veramente coraggioso, lo accuserebbero di copiare. Invece andrebbe fatto. Per come stiamo messi il folk rischia di finire in una nicchia accademica, roba da studiosi e basta. Roba da studiare invece che da suonare. E questo nonostante ci siano tanti gruppi di musicisti giovani, che si rifanno a questo. Ma non fanno una vita facile. Quando con Giovanna Marini abbiamo fatto “Il Fischio del Vapore” un sacco di gente – intellettuali, appunto, musicologi, professori universitari – si è incazzata perché avevamo osato trattare le “loro” canzoni con le chitarre elettriche. Che ci vuoi fare? - Ammesso che ci sia distinzione, come definiresti la tua posizione personale? Io al Folkstudio li avevo conosciuti in carne e ossa i grandi interpreti della musica popolare italiana, Giovanna a parte, e quindi mi sembrava così normale che quello che portavano fosse utile anche a me che facevo il cantautore. E prendevo, hai voglia se prendevo. Anche Antonello… Ma tu te la ricordi Tapùm di Antonello? O anche “A Cristo”? Anche Roma Capoccia è una canzone popolare romana, a tutti gli effetti. Gran belle cose. Poi magari ci è piaciuto anche venirne fuori… col blues, Dylan, il rock. Va bene, ma quella roba che sentivamo da Matteo Salvatore o da Rosa Balistreri quanto ci è servita? Lo voglio dire a testa alta. E tutto il lavoro di Ivan Della Mea? L’uso che faceva del dialetto milanese nelle sue ballate? In certi casi, giustamente, era difficile trovare un confine fra le canzoni popolari e quelle che alcuni andavano scrivendo. - La stessa domanda, riferita a Bob Dylan e Leonard Cohen. A proposito di questo viene fuori per forza il nome di Dylan, l’uomo che ha preso tutto quello che si poteva prendere dalla musica tradizionale americana e senza nessuno scrupolo l’ha fatta totalmente sua. Assai più di Cohen o di Springsteen. Ma anche loro sono figli consapevoli della musica che li ha preceduti e che è un giacimento infinito di storia e di storie, e di melodie su cui alla fine si finisce sempre per ritornare, per girarci intorno. Tutto viene usato, la tradizione non è uno scavo archeologico ma una fonte di energia rinnovabile. - Così come alcuni altri significativi artisti (penso a Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Francesco Guccini …), ma con la tua personale letteratura, hai scosso con le canzoni la coscienza civile, la memoria storica, hai contribuito alla consapevolezza. Penso, tra le altre, a 1940, Viva l’Italia, Bambini venite parvulos, Scacchi e tarocchi, Il cuoco di Salò… Versi quali “legalizzare la mafia /sarà la regola del duemila” li definiresti più etici o profetici? Profetiche certe canzoni? Certamente no, se potessi predire il futuro farei altre cose. È solo che gli artisti si collegano al presente con un altro occhio, vedono luccicare delle cose che altri non vedono. Gli artisti “guardano” in profondità, non in avanti. Ma sicuramente dalla profondità del loro sguardo vengono fuori delle cose che ad altri risultano invisibili. E allora magari puoi trovare nel lavoro degli artisti una visione che sembra profetica semplicemente perché è in fin dei conti più acuta di quella di un sociologo o di un giornalista o di un politico. Quanto all’etica è una parola pericolosa. Odio i contenuti normativi nell’arte, non sopporterei di aver scritto una canzone impegnata, non credo che le canzoni e l’arte in generale abbiano a che fare con la bontà. - Infine, Francesco, ti confesso che molte tue canzoni, sia pure ascoltate e riascoltate, imparate e digerite, tornate ora all’attenzione con VIVAVOCE, toccano ancora corde profonde, tra brivido e commozione. Vedi, ad esempio, Il canto delle sirene. Quali tra le tue canzoni sortiscono uguale effetto anche sull’autore? Certo che mi emoziono quando sento o canto alcune cose. È per questo che si scrivono le canzoni. A parte alcune delle mie ti posso dire che quasi sempre quando sento “Sfiorisci bel fiore” di Jannacci o “Bella ciao ” cantata da Giovanna Daffini o da Giovanna Marini nella versione delle mondine la mia risposta è emotiva, antintellettuale. Si muove qualcosa che ha a che fare con il sentimento puro, come certi suoni, quello della zampogna o, paradossalmente, dell’organo Hammond. - Ti ringrazio, e dopo l’onda lunga di questa raccolta, e un nuovo giro d’Italia in tour, attendo qualche nuova canzone che mi stupisca e mi faccia pensare ancora a quanto è bravo il mio amico. Mi accorgo adesso che non ti ho proposto nemmeno una domanda cattiva, o imbarazzante … Facciamo come da Marzullo? Vuoi suggerirmela tu? … Beh, c’è stato un periodo in cui Marzullo mi invitava regolarmente ad andare da lui ma non ci sono mai andato proprio perché ero terrorizzato da questa domanda. Risparmiamocela!

La riscoperta di Alice non lo sa

Francesco De Gregori s’annuncia così, con una canzone abitata da personaggi abbozzati, ombre dietro alle quali si nascondono chissà quali storie, frasi ad affetto aperte a ogni interpretazione, immagini potenti e nitide, eppure enigmatiche. Il brano s’intitola “Alice” e nel 1973 apre il primo album del cantautore romano “Alice non lo sa”. La scrittura poetica, immaginifica e allegorica di certo folk americano entra nel linguaggio cantautorale italiano, e spiazza un po’ tutti. Liberate dalla necessità di trasmettere un solo significato, di fornire una risposta univoca, le canzoni rinnovano ad ogni ascolto le proprie domande come quadri astratti di cui è facile catturare il sentimento sebbene ne sfugga la logica.

“Alice” esce nel 1973, quando Francesco De

Gregori sta ancora cercando la propria strada dopo avere pubblicato l’anno

precedente il 33 giri “Theorius campus” in coppia con Antonello Venditti.

Bazzica il Folkstudio di Roma, ascolta Bob Dylan e Leonard Cohen, cerca di

portare quel modo di scrivere canzoni in Italia. Intanto stringe amicizia con

Fabrizio De André, scrive per Amedeo Minghi, traduce canzoni americane, per poi

essere messo sotto contratto dall’etichetta discografica It. Rincorrere riferimenti e citazioni può essere utile, ma non risolve l’enigma della canzone: la protagonista inconsapevole del mondo che la circonda prende il nome da “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll; il Cesare perduto nella pioggia è Cesare Pavese che aveva effettivamente raccontato d’avere aspettato per lunghe ore sotto la pioggia l’attrice e ballerina Constance Dowling di cui era invaghito; Lili Marlene è la protagonista dell’omonima canzone d’inizio Novecento. Più difficile dire chi siano Irene che si guarda allo specchio o il mendicante arabo con “un cancro nel cappello”, che diventa “qualcosa nel cappello” per evitare la censura della Rai. Dietro al personaggio dello sposo c’è un po’ di De Gregori, come ha raccontato lui stesso a Repubblica: “Non perché volessi sposarmi, ma fuggire. Una fuga che era probabilmente dalla vita cui ero predestinato da studente universitario, fare l’insegnante come mia madre o il bibliotecario come mio padre. Ma forse fuggire anche dal mondo della musica per cui ero uno strano”.

La musica di “Alice” è suonata con tocco

leggero, in una miscela di strumenti acustici e archi diretti dal Maestro Luigi

Zito. In un’intervista con Chitarre, De Gregori attribuirà l’approccio musicale

della canzone alla timidezza e al “ritegno da novizio che ave Scritto in parte durante una vacanza in Grecia, arrangiato con Edoardo De Angelis, che è co-autore dell’unica canzone non interamente composta da De Gregori, “La casa di Hilde”, “Alice non lo sa” è per certi versi ancora acerbo rispetto alle opere che verranno, e in futuro il musicista imparerà ad usare in modo più espressivo la voce, ma già contiene buona parte delle caratteristiche del migliore De Gregori. L’amore per Leonard Cohen suggerisce i nomi di Marianna (da “So long, Marianne”) e Suzanne contenuti in “Marianna al bivio”, che contiene riferimenti anche all’ex produttore Lilli Greco e ad Antonello Venditti, “il poeta che suonava il pianoforte”. Due pezzi, “I musicanti” e “Suonatori di flauto”, raccontano il mestiere di musicista, un argomento cui De Gregori tornerà in futuro, mentre “La casa di Hilde” e “Il ragazzo” testimoniano l’interesse per i racconti d’infanzia e giovinezza. La prima si basa su un ricordo di De Angelis trasfigurato con toni da romanzo d’avventura, la seconda è il racconto della malintesa diversità di chi deve ancora trovare un posto nel mondo, e secondo l’autore deve qualcosa a Lucio Battisti. Nel gennaio 1973 gli accordi Parigi pongono fine alla guerra in Vietnam che De Gregori evoca in “Saigon”, dove la città diventa simbolo di libertà e il sogno della pace è raccontato attraverso i pensieri di una donna. Dirà il cantautore a Vites che quella “fu una guerra idealizzata e la prima vista in televisione. Tutti facevamo un grande uso della parola rivoluzione e sembrava facilissimo dividere il mondo fra buoni e cattivi. La fantasia stava andando al potere. E tutto il disco di Alice è immerso nello spirito di quel tempo, un tempo in cui forse ci immaginammo migliori di quello che eravamo”. C’è la guerra anche in “1940” che narra l’Italia del 10 giugno attraverso la prospettiva della madre del cantautore che aspetta l’autobus e intanto la gente legge sui giornali che l’“uomo coi baffi” (Hitler) è arrivato a Parigi. È una fotografia dell’ingenuità dei molti che non avevano idea degli orrori che aspettavano dietro l’angolo. “Alice non lo sa” esce nell’aprile 1973. Francesco De Gregori non sarà tenero col disco e in un giudizio del 1980 riportato nella bio-discografia di Giommaria Monti parla di ingenuità musicali: “Le ritmiche suonate in maniera accademica, non c’è nessuna invenzione né il minimo di fantasia nella realizzazione di queste cose” poiché “gli strumenti si limitano ad accompagnarmi, sono un sottofondo”. Suonato da un bel cast di musicisti, fra cui i Blue Morning del chitarrista Roberto Ciotti, “Alice non lo sa” vende 6.000 copie e arriva al ventinovesimo posto in classifica in un anno in cui, fra gli italiani, spopolano Lucio Battisti con i due album “Il mio canto libero” e “Il nostro caro angelo”, la Patty Pravo di “Pazza idea”, i Pooh di “Parsifal”, l’Ornella Vanoni di “Dettagli”, e sul fronte dei cantautori il Baglioni di “Questo piccolo grande amore” e il De André di “Storia di un impiegato”. In compenso, il 45 giri di “Alice” è fra i 100 più venduti nel corso del 1973. La canzone partecipa persino alla manifestazione Un disco per l’estate. “Mi divertiva questo fatto”, dice il cantautore, citato nel libro “Mi puoi leggere fino a tardi” di Enrico Deregibus, “che la gente avrebbe spento la radio probabilmente, avrebbe detto: chi è questo stronzo?”. E così va: il primo capolavoro di Francesco De Gregori si classifica in ultima posizione.

http://www.rockol.it/news-653928/francesco-de-gregori-alice-non-lo-sa-recensione

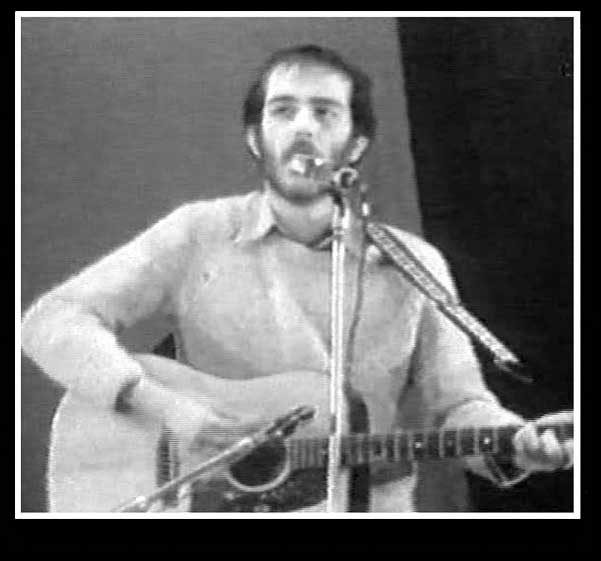

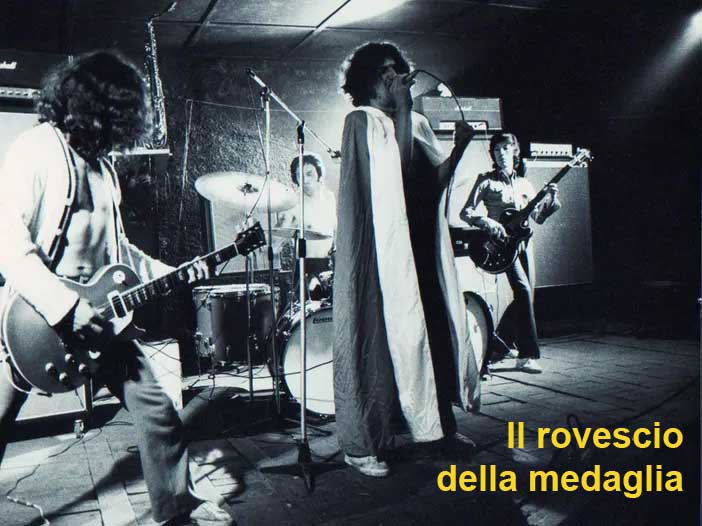

Io ho cominciato la mia carriera nudo e crudo, solo con la voce e la chitarra in spalla in giro nelle serate, come si chiamavano allora. Per Venditti era più dura, perchè lui suonava il pianoforte. Mi capitava anche di fare da spalla ad altri artisti, per esempio a una band molto rock, metallara, molto famosa a quei tempi, dei punk addirittura. Erano bravissimi e avevano come caratteristica un impianto fenomenale che sparava watt in maniera incredibile. Il rapporto che aveva questa band con il suo pubblico era molto singolare e si basava su un continuo scambio fisico di oggetti che venivano tirati sul palco. Il frontman era bellissimo, stravagante e abbastanza particolare per come era e per come si vestiva, con pantaloni attillati pieni di pallettes e giacche di piume di struzzo. A volte indossava una gonna invece dei pantaloni.

Tutto questo mandava in

visibilio il pubblico. Però il rapporto d’affetto veniva scandito dal

lancio continuo ed entusiasta di oggetti tipo lattine vuote (non

particolarmente contundenti), pacchetti di sigarette, a volte sigarette accese, patatine,

pezzi di panini, ecc. Il cantante era tutto contento di questo. Alla fine della sua canzone raccoglieva tutte queste cose e le rilanciava a parabola verso il pubblico che era in delirio. Questo era il rito. Io ero abbastanza preoccupato, avevo trovato questo ingaggio e dovevo aprire questi concerti così… Insomma, me la dovevo saper cavare. Ero uno sconosciuto, forse avevo fatto il primo disco ma forse nemmeno quello e mi dicevo “e allora che farò al prossimo concerto?”.

Non è che in platea mi trattassero male, mi

ignoravano completamente. Io dovevo fare "tre barra quattro" pezzi per poi potere

essere pagato. Alle mie esibizioni c’era abbastanza silenzio, chiacchieravano fra di loro,

non mi aggredivano, non mi tiravano niente. Volava solo qualche pigro

insulto nei miei confronti, tipo un “vattene!" benevolo. Altre volte mi

dicevano "ma che sei venuto a fa?" oppure "se non lo sa Alice, che

cazzo ne

sappiamo noi?" Sapevo che, prima o poi, sarebbe arrivato il diluvio su di me. Il mio manager di allora mi diceva che per essere pagato dovevo fare minimo tre canzoni, ma se piacevo e conquistavo la platea potevo anche andare avanti. Non sono mai arrivato a fare il quarto brano, quindi mi sbrigavo a fare il terzo pezzo, prendevo la mia paga e scappavo via lasciando il pubblico con i suoi proiettili, pronti a colpire i loro beniamini. Cosa si impara da tutto questo? Mai fare più di tre pezzi con voce e chitarra. Francesco De Gregori (2021)

Francesco De Gregori, un nuovo modo di scrivere canzoni. I 50 anni di "Alice non lo sa" Enrico Deregibus

Il destino una volta, nei primi mesi del 1973, è capitato a Roma. Siamo nella sede della it, etichetta della galassia Rca, per la precisione nell’ufficio di Vincenzo Micocci, il boss supremo. Edoardo De Angelis, cantautore e factotum della piccola casa discografica, sta facendo sentire al gran capo il nuovo disco di Francesco De Gregori, che ha ventidue anni e un mazzo di canzoni strane. La carriera del giovane cantautore naviga in cattive acque, anzi non naviga affatto. L’anno prima il suo esordio nel disco a metà con Antonello Venditti e prodotto da Lilli Greco, “Theorius Campus”, aveva lanciato il compagno d'avventura, il preferito di Greco, lasciando lui al palo. È lì era apparso De Angelis. I due senza dar nell'occhio e nell'orecchio erano sgattaiolati in studio e avevano arrangiato un po’ di nuove canzoni. Ed ora è arrivato il momento di andare a sottoporle a Micocci. Rien ne va plus. Scorrono i brani. In anticamera c'è un Signore della Canzone, Sergio Bardotti, autore, produttore, intellettuale, che li ascolta incuriosito. E quando arrivano i versi “Lilli Greco non capisce ma che Dio lo benedica / tra un bicchiere e una bistecca mi diverte” (da "Marianna al bivio") irrompe in ufficio esclamando “ma che Dio benedica lui! Ma chi è questo ragazzo?”. L'entusiasmo contagia anche Micocci, che però ha sempre sostenuto che a conquistarlo fosse stato soprattutto un altro pezzo: "Alice". E in effetti questo è l'album di "Alice", un rompighiaccio che trasporta De Gregori nelle classifiche e in una prima notorietà, grazie anche alla partecipazione al “Disco per l'estate”, per quanto lì sia un cane in chiesa e arrivi gloriosamente ultimo. Ma il 45 giri passa in radio (sul retro, "I musicanti") e in generale la it lo sostiene con una buona promozione. Tanto che il ragazzo per un po' diventa pericolosamente “quello di 'Alice'”, con il disappunto del ragazzo stesso che ha, e sa di avere, altre canzoni di valore. Ma al di là di questo c’è da dire che "Alice" è decisamente un oggetto volante non identificato per quei tempi (e probabilmente anche per questi). Ci sono dentro molte delle letture, degli ascolti, degli amori artistici del suo autore, filtrati da una germogliante personalità compositiva. Non c'è continuità logica nel testo, ci sono invece le libere associazioni della psicanalisi e personaggi simbolici e, non ultima, c'è quella grazia musicale che De Gregori si porterà spesso dietro. Con un rapporto nuovo fra testo e musica, una specie di ping pong in cui ognuno dei due acquista senso grazie all'altro. Una unione indissolubile che nasce - scherzo del destino - da una musica scritta prima del testo, procedimento piuttosto insolito per lui. Chi più, chi meno, anche gli altri brani del disco hanno questa impronta. Molti bazzicano le vicende artistiche, esistenziali o sentimentali dell'autore, peraltro senza darlo molto a sentire. Ma ci si trova anche la prima apparizione nella sua discografia della storia con "1940" e della politica con "Saigon", oppure "La casa di Hilde", che è un episodio capitato a De Angelis da bambino, che De Gregori reinventa. Ma in “Alice non lo sa” c'è soprattutto un nuovo modo di scrivere canzoni, inusitato in Italia, nella forma e nel contenuto. Rivoluzionario. E il fatto è che all'altro capo del filo si scopre che c'è un pubblico che la vuole, quella rivoluzione. E qui comincia il bello.

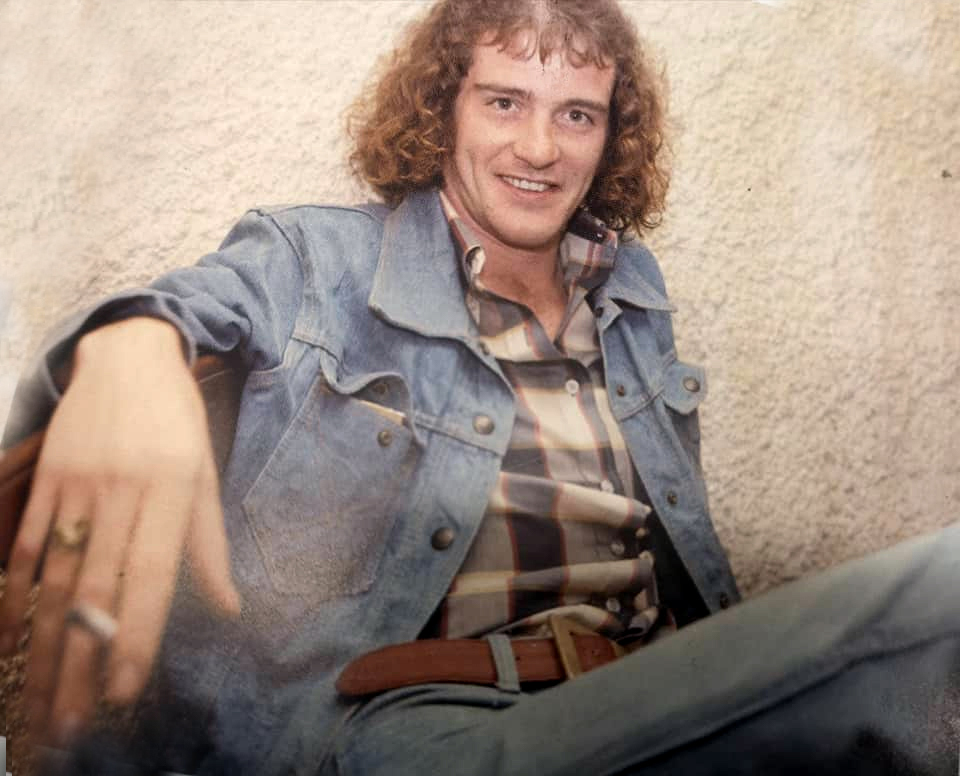

Antonio De Rose e Francesco, chitarristi di Caterina Bueno.

GIACCIO - Nel '73 esce "Alice" che contiene tutte canzoni chiare. DE GREGORI - Infatti io scrivo solo canzoni chiare. GIACCIO - No, la "Pecora" non si capisce. DE GREGORI - Sì, è meno comprensibile la "Pecora". GIACCIO - Comunque di "Alice" una che a me piacque molto era 'La casa di Hilde". DE GREGORI - Infatti è una di quelle che mi piace di più anche adesso. GIACCIO - Quelle con che atteggiamento le hai scritte? Con che stato d'animo? Che vita facevi? DE GREGORI - Ma non lo so, uno stato d'animo molto tranquillo, non sapevo se lo avrei fatto o no questo disco, perchè dopo "Theorius Campus" ero stato abbastanza emarginato all'interno della IT. Comunque stavo bene, mi ricordo che dopo "Theorius Campus" andai in Grecia, l'estate feci le vacanze e un po' di canzoni le scrissi a Patmos, 'I musicanti" mi pare. 'La casa di Hilde" la scrissi perchè Edoardo De Angelis una sera a cena mi raccontò di questa gita in montagna che aveva fatto con suo padre ed è esattamente come dice la canzone, tranne il fatto che il contrabbandiere non era suo padre ma una persona che loro incontrarono in questa casa di Hilde dove loro dormirono, e naturalmente non contrabbandava diamanti ma orologi. E quella notte mentre lui e suo padre dormivano, nell'altra stanza c'era questo contrabbandiere che credo scopasse con Hilde; arrivò la Guardia di Finanza che lo perquisì ma non trovò niente perchè Hilde aveva nascosto gli orologi da qualche parte. Così mi raccontò Edoardo e io poi scrissi la canzone; infatti la firmò anche lui che mi aveva dato l'idea. GIACCIO - E "1940"? DE GREGORI - Mi parlò mia madre di questa cosa, siccome studiavo la storia e allora studiavo il fascismo, chiesi a mia madre come aveva vissuto l'entrata in guerra, e lei mi raccontò di quella mattina quando seppe che l'Italia era entrata in guerra... GIACCIO - Che raccontò? DE GREGORI - Niente, che lei aspettava l'autobus e vide tutta questa gente contenta; arrivavano i giornali che dicevano: "Siamo entrati in guerra finalmente! ". GIACCIO - Qual era il suo atteggiamento?

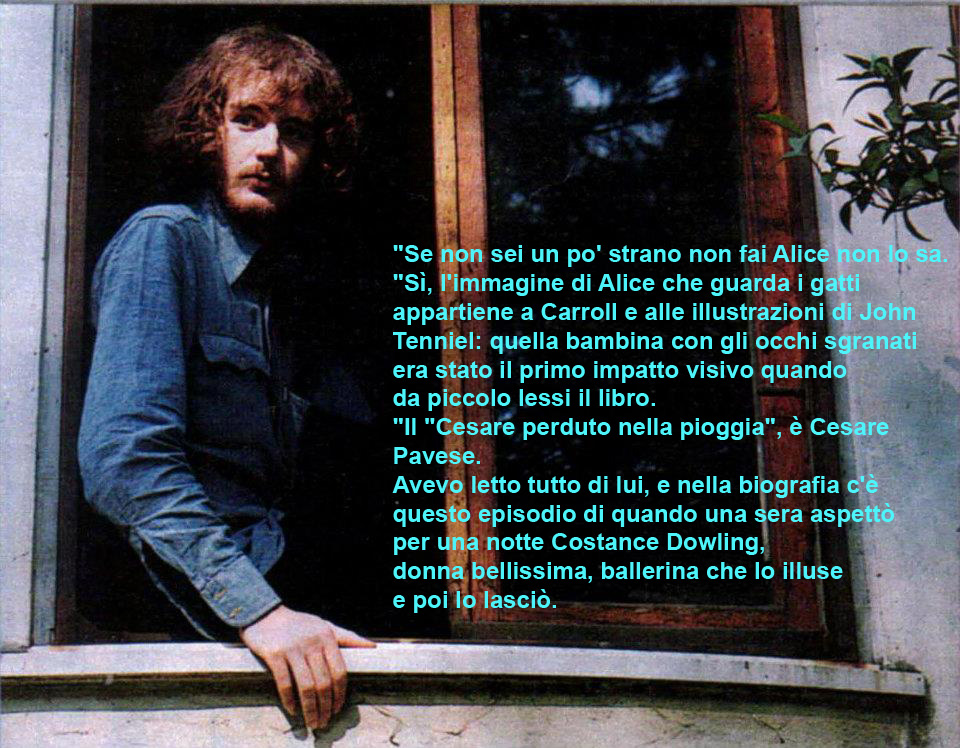

ROMANO - Senti, "Alice", non il "33", la canzone, ha tutta una serie di riferimenti, si parla di Cesare che è Cesare Pavese, e tutta una serie di altre cose, scritte senza pensare ad un disco non automaticamente legate al mercato, ed erano scritte per un pubblico ristretto come quello del Folkstudio. Poi questa canzone hai voluto a tutti i costi mandarla al "Disco per Vestate" come mai? DE GREGORI - lo mi rendevo conto che era una cosa molto strana messa al "Disco per l'estate", però mi piaceva, pensavo che avesse un contenuto provocatorio messa al "Disco per l'estate" allora. ROMANO - Nonostante tu non l'avessi scritta con uno scopo provocatorio. DE GREGORI - L'avevo scritta perchè ha un valore in sé secondo me, però mi divertiva questo fatto che veniva trasmessa tra una canzone della Zanicchi e una dei Camaleonti. Cioè la canzone rimaneva intatta e in più c'era questo fatto che la gente avrebbe spento la radio probabilmente, avrebbe detto chi è questo stronzo? GIACCIO - Comunque "Alice" è già una delle tue canzoni più incomprensibili, o no? DE GREGORI - Sì, è una di quelle meno chiare. GIACCIO - Ma queste canzoni per te hanno un senso o metti le parole una dietro l'altra? DE GREGORI - Ma, non è vero né che sono chiare, né che metto le parole una dietro l'altra; certo quando ho scritto la prima strofa di "Alice" non sapevo da che parte avrebbe tirato l'ultima. Però volevo fare una canzone su una persona incoscienìe. Anche la scelta del nome non è una scelta a caso solo perchè Alice suona bene, è un riferimento letterario anche quello. GIACCIO - E poi c'è l'episodio del “Cancro nel cappello" censurato dalla Rai; ti hanno chiesto esplicitamente di cambiare quella parola? DE GREGORI - Me lo hanno chiesto sì. Loro mi dissero: "se non la cambi, questa canzone noi non te la trasmetteremo mai", quindi lo chiesero. ROMANO - Con che motivazione? DE GREGORI - Mi dissero che siccome la canzone doveva andare in onda verso mezzogiorno, la gente che mangìava non aveva voglia di sentir parlare di cancri. GIACCIO - Nel cappello. DE GREGORI - No, di cancro proprio, la parola cancro infatti è una parola proibita, da noi non si usa. Fa paura, fa sgomento, ti fanno cantare culo ma cancro no; è peggio della sifilide. In una famiglia per bene non si dice. E la Rai, come tutti sanno, è una famiglia per bene. GIACCIO - Poi c'è "Marianna al bivio" che è un'altra canzone abbastanza enigmatica... DE GREGORI - Sì, quella è una canzone autobiografica piena di riferimenti, per esempio Venditti, “Il poeta che suonava il pianoforte", poi parlo di Lilli Greco, il produttore con cui avevo litigato. Suzanne della canzone di Colien... dicevo: "Suzanne mi dà anche la mano", ero ancora legato a queste cose. GIACCIO - Ti è servito Cohen? DE GREGORI - Sì, certo. ROMANO - Ti piace ancora oggi? DE GREGORI - Mi è piaciuto molto, adesso non me ne frega niente. GIACCIO - Siamo andati a trovarlo l'anno scorso con Cascone qui a Roma, un incontro il primo di maggio. Che giorno per vedere Cohen. Al Grand Hotel ricevuti in questo appartamento dove lui stava con il suo editore: due grandi stanze, e al centro un'altra stanza con un tavolo di quelli enormi, con tovaglie bianche, fini, di quelle che vengono stirate sul tavolo così non hanno pieghe, e tína prima colazione alle 11,30 del mattino all'americana, con uova, thé, marmellata. E abbiamo fatto questa prima colazione Cascone ed io, l'editore e Cohen. E' stato bello, un tipo pulito, naturale. DE GREGORI - Io l'ho visto per cinque minuti in strada, stava con una mia amica che me l'ha presentato; io avevo una chitarra e lui no, lui mi fa: "hai una chitarra? " e io: "Sì” e lui dice: "che chitarra è?" e io: "è una Gibson". E lui continuava a guardarla e io gli dico: “Perché non suoni qualcosa?" e lui risponde: "no, io posso suonare solo con le corde di nylon, scommetto che la tua ha le corde di ferro." Io gli rispondo di sì e lui dice: "Peccato!". E così è finito il nostro incontro nella piazza di Santa Maria in Trastevere alle nove di mattina. ROMANO - Come giudichi adesso, questo LP? DE GREGORI - Ci sono delle canzoni che mi piacciono molto: 'I musicanti", "Alice", 'La casa di Hilde", "1940"... infatti tranne 'I musicanti" le canto sempre quando faccio gli spettacoli. ROMANO - Ne 'I musicanti" c'era un’introduzione così dolce ma anche così tradizionale, piena di violini... DE GREGORI - Mi servivano i violini perchè il pezzo parla proprio di quelli lì che suonano il violino pagati, parla dei musicisti prezzolati. ROMANO - 'I musicanti", come altre tue canzoni, è una canzone che, se vuoi, si presta ad essere interpretata in vari modi. Tu sai che la gente spesso ti definisce "ambiguo" per questa tua maniera di lasciare in mano a chi ascolta la scelta di una chiave di interpretazione piuttosto che un'altra. Insomma, quello che uno capisce di una tua canzone a volte è diverso da quello che intendi dire tu quando la scrivi, poi magari alla gente piace lo stesso. lo vorrei sapere che ne pensi tu di questa ambiguità. DE GREGORI - Che mi piace, mi piace che una mia canzone possa essere letta in due modi, possa voler dire due cose insieme. ROMANO - Ma oltre alla possibilità di essere letto in tanti modi diversi, c'è quella di non essere letto affatto perchè magari c'è chi non dà neanche una mezza interpretazione alle cose che scrivi; da qui l'accusa che ti è stata rivolta di essere un grosso paraculo, un grosso mistificatore, un bravo a mettere insieme delle parole che poi in realtà non hanno nessun significato e che la gente compra perchè è di moda, perchè fa fine... DE GREGORI - Questo è un problema della gente che mi compra, non è un problema mio, io non devo averé altri punti di riferimento che me stesso quando scrivo una canzone; se dovessi tener presente la possibilità di essere frainteso o di non essere capito affatto come dici tu, non avrei mai scritto "Rimmel" forse avrei scritto tre canzoni, e se mi dici che la gente mi compra perchè fa fine, io non lo so, spero di no, comunque questi sono problemi della gente. ROMANO - Dal punto di vista musicale come giudichi adesso la realizzazione di "Alice" (nel senso dell'LP)? DE GREGORI - Ci sono gli arrangiamenti che facemmo insieme io e De Angelis, con molte ingenuità musicali: le ritmiche sono suonate in maniera accademica, non c'è nessuna invenzione né il minimo di fantasia nella realizzazione di queste cose: gli strumenti si limitano ad accompagnarmi, sono un sottofondo; invece nelle cose nuove sento che c'è un fatto musicale più vivo. ROMANO - Da che dipende questo tuo modo nuovo di usare la musica? DE GREGORI - Dall'aver conosciuto molta gente, perchè ho suonato in giro e perchè quando hai la disponibilità della sala di incisione e ti pagano i musicisti, cambi tu stesso modo di scrivere la musica, ti viene spontaneo cambiare, quindi di divertirti un po'. ______________________ da FRANCESCO DE GREGORI, UN MITO di Michelangelo Romano, Paolo Giaccio e Riccardo Piferi - Edizioni Lato Side – 1980

Il primo affetto ben distinto di Francesco che ricordo fu quello con Nicole. Nicole era una ragazza del nord della Francia, molto graziosa e con una vita piuttosto tumultuosa. lo ero compiaciuto di questo affetto, perché trovavo Nicole molto attraente. Parlava continuamente di cose importanti e urgenti che doveva fare per i quadri che lei stessa dipingeva, per il cinema, tutto con il suo accento francese che prima di allora mi era sempre riuscito insopportabile e che d'improvviso trovavo affascinante e soprattutto le piacevano le nostre canzoni. Si videro qualche volta con grande entusiasmo, ma qualcosa cominciò presto ad andare storta, e tutto si estinse. Gli unici particolari che ricordo sono un viaggio di Nicole in Francia, che sancì la separazione dei cuori, e una serata in casa mia. Nicole era sdraiata sul divano di velluto rosa, mentre Francesco e io eravamo accoccolati sul tappeto. Si parlava di argomenti amari, e nel mezzo della conversazione Nicole fece un movimento brusco e rovesciò senza volere il suo bicchiere sul tappeto. Per molto tempo questa immagine rimase per me simbolo della separazione, anche perche Francesco la sottolineò scrivendo i famosi versi "E mentre il vino diventava aceto / rovesciai il bicchiere sul tappeto". Ma non scrisse solamente queste poche parole lapidarie per Nicole, scrisse anche due canzoni molto belle, una delle quali fu ripresa dal fratello Luigi Grechi, trasformata e inserita in due dei suoi long-playing con il titolo di Dublino. La versione originale invece diceva "La gente di Piombino è criminale / perché alle dieci chiude tutti i bar" e poi concludeva con il ritomello: "Ma dov'è Nicole Vanger tutto quello che resta di noi due / è una canzone in cui non credo più". L'altra canzone aveva un titolo emblematico: Je suis à toi, e diceva: "Ho visto un grande ponte / in riva a un grande mare / mi han detto chi lo attraversa / non può più ritomare / Un vecchio mi ha gridato / di averti vista lì / ma io non posso credere / che fossi proprio tu". E quindi il ritomello: Dobbiamo bere insieme / ancora tu ed io / ma dove sei stanotte, amore mio?". Giorgio Lo Cascio – DE GREGORI – 1990 – Muzio Editore)

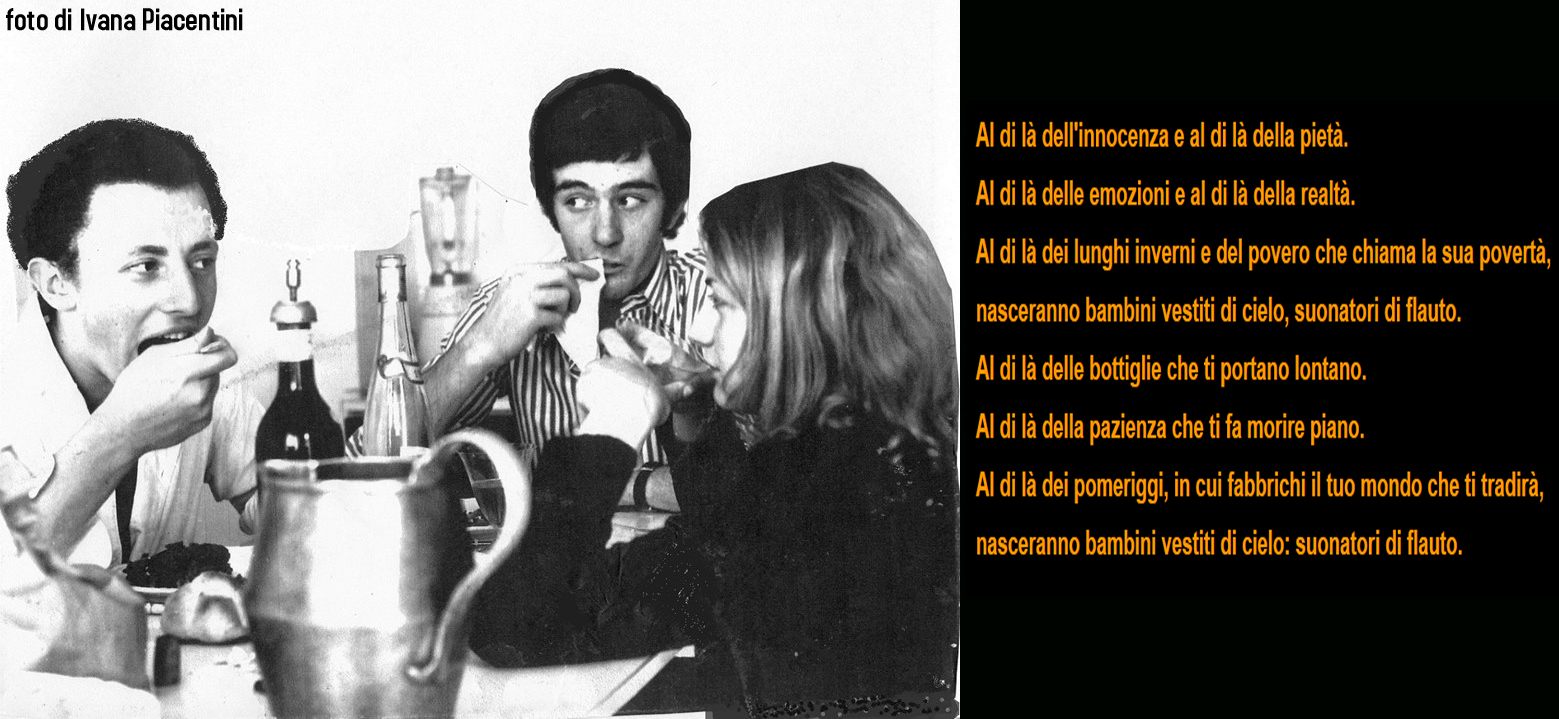

Il mio primo fìglio, che chiamai Francesco in memoria del mio amatissimo nonno matemo, De Gregori fu chiamato a testimoniarne l'ingresso nella società umana, e in tale circostanza si presentò con i seguenti doni: un magnifico Graal d'argento massiccio e una canzone dal titolo Suonatori di flauto. (Giorgio Lo Cascio)

I RETRO

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ah! Se Colombo potesse vedere quel che succede

sulle rotte che aveva tracciato! Viene posto nell’oceano Atlantico il

più grande cavo sottomarino del mondo in grado di permettere 1800

conversazioni simultanee; USA e Vietnam del nord e del sud firmano a

Parigi l'accordo di pace dopo tredici anni dall'inizio della guerra,

nonostante i sudvietnamiti continuino la loro lotta fino alla fine di

aprile; ci governa Andreotti con una coalizione politica DC, PSDI, PLI e

poi Rumor con DC, PSI, PSDI, PRI; una bomba esplode in mezzo alla folla

Ah! Se Colombo potesse vedere quel che succede

sulle rotte che aveva tracciato! Viene posto nell’oceano Atlantico il

più grande cavo sottomarino del mondo in grado di permettere 1800

conversazioni simultanee; USA e Vietnam del nord e del sud firmano a

Parigi l'accordo di pace dopo tredici anni dall'inizio della guerra,

nonostante i sudvietnamiti continuino la loro lotta fino alla fine di

aprile; ci governa Andreotti con una coalizione politica DC, PSDI, PLI e

poi Rumor con DC, PSI, PSDI, PRI; una bomba esplode in mezzo alla folla

davanti al portone della questura di Milano durante la cerimonia in

memoria di Luigi Calabresi; Breznev si reca in visita negli Stati Uniti;

il governo decreta il blocco dei prezzi per ventuno generi di prima

necessità per combattere l'inflazione; rivolta e incendi a Regina Coeli

a Roma e barricate sul tetto a San Vittore a Milano; a Napoli scoppia

un'epidemia di colera che si estende fino in Puglia e Sardegna

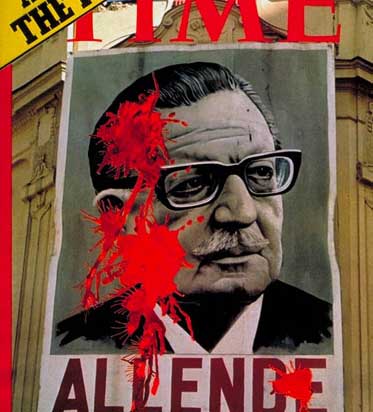

provocando il tracollo della pesca e dei mercati ortofrutticoli; in Cile

l'esercito, guidato dal generale Pinochet, assalta il palazzo del

presidente democraticamente eletto Allende, che viene ucciso. Molti anni

dopo si scoprirà l'appoggio americano della CIA al golpe; i paesi arabi

dell'Opec decidono di ridurre del 5% la produzione del greggio ai Paesi

che appoggiano Israele fino a quando non abbandonerà i territori

occupati; viene inaugurato ad Istanbul il ponte sul Bosforo che riunisce

Europa ed Asia; il governo decreta provvedimenti di austerità, divieto

di circolazione delle auto nei giorni festivi, chiusura alle 23 per TV e

Cinema, bar e ristoranti; si registra ufficialmente in Italia il primo

giovane morto a causa di un’iniezione di eroina; a Roma si svolge la

più grossa manifestazione sindacale del dopoguerra: più di 200.000

metalmeccanici; muoiono

davanti al portone della questura di Milano durante la cerimonia in

memoria di Luigi Calabresi; Breznev si reca in visita negli Stati Uniti;

il governo decreta il blocco dei prezzi per ventuno generi di prima

necessità per combattere l'inflazione; rivolta e incendi a Regina Coeli

a Roma e barricate sul tetto a San Vittore a Milano; a Napoli scoppia

un'epidemia di colera che si estende fino in Puglia e Sardegna

provocando il tracollo della pesca e dei mercati ortofrutticoli; in Cile

l'esercito, guidato dal generale Pinochet, assalta il palazzo del

presidente democraticamente eletto Allende, che viene ucciso. Molti anni

dopo si scoprirà l'appoggio americano della CIA al golpe; i paesi arabi

dell'Opec decidono di ridurre del 5% la produzione del greggio ai Paesi

che appoggiano Israele fino a quando non abbandonerà i territori

occupati; viene inaugurato ad Istanbul il ponte sul Bosforo che riunisce

Europa ed Asia; il governo decreta provvedimenti di austerità, divieto

di circolazione delle auto nei giorni festivi, chiusura alle 23 per TV e

Cinema, bar e ristoranti; si registra ufficialmente in Italia il primo

giovane morto a causa di un’iniezione di eroina; a Roma si svolge la

più grossa manifestazione sindacale del dopoguerra: più di 200.000

metalmeccanici; muoiono Pablo Picasso, Pablo Neruda e Anna

Magnani.E’

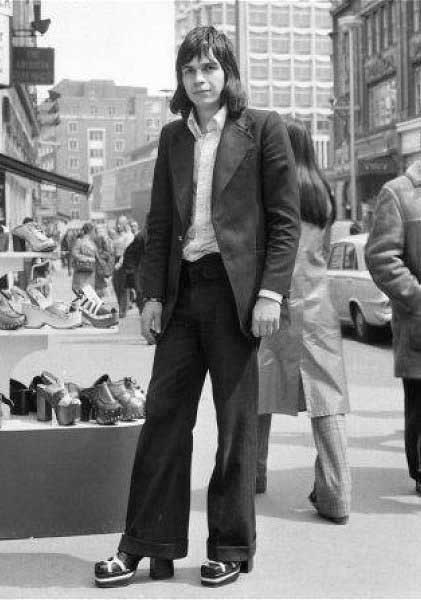

la grande stagione delle zattere, il periodo in cui siamo tutti più

alti di almeno 3 o 5 cm per quei tacchi cubici. I maggiori

rappresentanti sono I Cugini di Campagna. Indossiamo pantaloni a zampa d’elefante,

lunghi cappottoni color amaranto o verde scuro che ci arrivano ai

polpacci, camicie con colletti a punta e pullover colori militari con i

gradi attaccatti addosso; camicioni etnici, camicie a fiori, foulard e

bandane dalle stampe vivaci; orecchini a forma di cerchi enormi,

anellazzi e ciondoli multicolori e appariscenti, cravatte grandi come

lenzuoli. Portiamo i capelli lunghi sulle spalle ma curati, e con un

accenno di frangettina sulla fronte alla Emerson Lake & Palmer.Ci

intossichiamo con Zio Tom e Pepito, Cristallina Ferrero, le caramelle

Dufour, la magnesia San Pellegrino, la Coppa del Nonno, il gelato a

forma di piedone, il Duplo Ferrero, la Nutella, il formaggino Mio. E

tutte queste briciole cascano sui sandaletti blu dei bambini, quelli con

due buchi grandi e due piccoli.

Pablo Picasso, Pablo Neruda e Anna

Magnani.E’

la grande stagione delle zattere, il periodo in cui siamo tutti più

alti di almeno 3 o 5 cm per quei tacchi cubici. I maggiori

rappresentanti sono I Cugini di Campagna. Indossiamo pantaloni a zampa d’elefante,

lunghi cappottoni color amaranto o verde scuro che ci arrivano ai

polpacci, camicie con colletti a punta e pullover colori militari con i

gradi attaccatti addosso; camicioni etnici, camicie a fiori, foulard e

bandane dalle stampe vivaci; orecchini a forma di cerchi enormi,

anellazzi e ciondoli multicolori e appariscenti, cravatte grandi come

lenzuoli. Portiamo i capelli lunghi sulle spalle ma curati, e con un

accenno di frangettina sulla fronte alla Emerson Lake & Palmer.Ci

intossichiamo con Zio Tom e Pepito, Cristallina Ferrero, le caramelle

Dufour, la magnesia San Pellegrino, la Coppa del Nonno, il gelato a

forma di piedone, il Duplo Ferrero, la Nutella, il formaggino Mio. E

tutte queste briciole cascano sui sandaletti blu dei bambini, quelli con

due buchi grandi e due piccoli. Vailati e Jaques Costeau con la sua

Calypso,

Io Agata e tu, Senza Rete, Doppia Coppia, il Pinocchio di Comencini,

Eneide, E.S.P., Rischiatutto, Paolo Villaggio con il suo cammello di

pelusche, la Canzonissima con Loretta Goggi, Le sorelle Materassi,

Ironside, Zorro. Programmi lenti, presentatori educati e in smoking,

pubblico che sta compostamente seduto al proprio posto, quasi nessuna

parolaccia. E questo avviene anche allo stadio.Infatti la domenica sera

Alfredo Pigna ci racconta che al mitico Comunale di Torino la Juve vince

lo scudetto con Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini,

Salvadore, Causio, Capello, Anastasi, Cuccureddu, Bettega (All.

Wickpalek) e che a Salonicco il Milan vince la Coppa delle Coppe con

Vecchi, Sabadini, Zignoli, Biasiolo, Rosato, Schnelinger, Sogliano,

Benetti, Bigon, Rivera, Chiarugi. Felice Gimondi nel ciclismo e Novella

Calligaris nel nuoto sono campioni del mondo.

Vailati e Jaques Costeau con la sua

Calypso,

Io Agata e tu, Senza Rete, Doppia Coppia, il Pinocchio di Comencini,

Eneide, E.S.P., Rischiatutto, Paolo Villaggio con il suo cammello di

pelusche, la Canzonissima con Loretta Goggi, Le sorelle Materassi,

Ironside, Zorro. Programmi lenti, presentatori educati e in smoking,

pubblico che sta compostamente seduto al proprio posto, quasi nessuna

parolaccia. E questo avviene anche allo stadio.Infatti la domenica sera

Alfredo Pigna ci racconta che al mitico Comunale di Torino la Juve vince

lo scudetto con Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini,

Salvadore, Causio, Capello, Anastasi, Cuccureddu, Bettega (All.

Wickpalek) e che a Salonicco il Milan vince la Coppa delle Coppe con

Vecchi, Sabadini, Zignoli, Biasiolo, Rosato, Schnelinger, Sogliano,

Benetti, Bigon, Rivera, Chiarugi. Felice Gimondi nel ciclismo e Novella

Calligaris nel nuoto sono campioni del mondo. A volte vedevamo le pellicole già cominciate e, per capire la

trama, si restava lì ad aspettare la proiezione successiva per guardare

il resto (e anche di più). E allora nei cinema si poteva anche fumare!

All’uscita, la cassiera, alla quale è affidato anche l’ingrato

compito di valutare, dalla corporatura, i ragazzini per stabilire se

abbiano o no diciott’anni, ci ricorda un po’ la tabaccaia grassona

dipinta in quel geniale affresco autobiografico che è l’Amarcord di

Federico Fellini. Ma vediamo pure La stangata, Sussuri e grida, Paper

Moon, L’esorcista, Il Padrino parte II, Effetto notte, Jesus Christ

Superstar, Anastasia mio fratello, Polvere di stelle, Il delitto

Matteotti, Film d'amore ed anarchia.Viaggiamo con la Lancia Fulvia

Coupè Montecarlo, il motociclo Ciao, le moto Gilera, la Fiat 127

special, l’Alfa Sud, l’Autobianchi A112, la Mini Minor modello

Traveller con i bordi di legno, la Fiat 128 (preferibilmente verde); la

Fiat 850 Sport, l’Audi, la Citroën CX, la Simca 1307 e la Porsche 911

(chi può).Peppino di Capri vince a Sanremo con “Un grande amore e

niente più”, allo Zecchino d’oro vince "La sveglia

birichina" e al Festivalbar vince Mia Martini con “Minuetto”.Nella

musica il Glam contagia anche Lou Reed, che pubblica "Transformer";

Allman Brothers Band, Grateful Dead e Band suonano dal vivo a Watkins

Glen davanti a una platea di seicentomila spettatori; Tom

A volte vedevamo le pellicole già cominciate e, per capire la

trama, si restava lì ad aspettare la proiezione successiva per guardare

il resto (e anche di più). E allora nei cinema si poteva anche fumare!

All’uscita, la cassiera, alla quale è affidato anche l’ingrato

compito di valutare, dalla corporatura, i ragazzini per stabilire se

abbiano o no diciott’anni, ci ricorda un po’ la tabaccaia grassona

dipinta in quel geniale affresco autobiografico che è l’Amarcord di

Federico Fellini. Ma vediamo pure La stangata, Sussuri e grida, Paper

Moon, L’esorcista, Il Padrino parte II, Effetto notte, Jesus Christ

Superstar, Anastasia mio fratello, Polvere di stelle, Il delitto

Matteotti, Film d'amore ed anarchia.Viaggiamo con la Lancia Fulvia

Coupè Montecarlo, il motociclo Ciao, le moto Gilera, la Fiat 127

special, l’Alfa Sud, l’Autobianchi A112, la Mini Minor modello

Traveller con i bordi di legno, la Fiat 128 (preferibilmente verde); la

Fiat 850 Sport, l’Audi, la Citroën CX, la Simca 1307 e la Porsche 911

(chi può).Peppino di Capri vince a Sanremo con “Un grande amore e

niente più”, allo Zecchino d’oro vince "La sveglia

birichina" e al Festivalbar vince Mia Martini con “Minuetto”.Nella

musica il Glam contagia anche Lou Reed, che pubblica "Transformer";

Allman Brothers Band, Grateful Dead e Band suonano dal vivo a Watkins

Glen davanti a una platea di seicentomila spettatori; Tom  Waits pubblica

"Closing Time" e Mike Oldfield "Tubular Bells". Il

film "American Graffiti" di George Lucas lancia il revival

musicale anni 50 e 60. Pete Townshend degli Who crea la sua seconda

opera rock: "Quadrophenia", dalla quale viene poi realizzato

un film sulla società dei giovani mods inglesi degli anni 60.

L'elettronica comincia a poco a poco a prendere il sopravvento, le

chitarre diventano più distorte, più tirate, l'hard rock, sempre più

esasperato, lascia il posto alla prossima tendenza dell'Heavy Metal.

Arriva una nuova generazione di cantautori americani: James Taylor,

Carole King, Carly Simon e il giovane Bruce Springsteen, uno dei

musicisti in grado di trasformare il sentimento di un'intera generazione

in un "suono" introducendo il modello del cantautore degli

anni Ottanta. In Italia spopolano i Pooh con un album che entra a far

parte della storia: Parsifal. Lucio Battsti è all’apice della sua

carriera.Ascoltiamo Crocodile rock, Questo piccolo grande amore, Il mio

canto libero, La collina dei ciliegi, Minuetto, Io e te per altri

giorni, He, My love, Infiniti noi, Harmony, Daniel, You're so vain, Tu

nella mia vita, Un sorriso e poi perdonami, Una serata insieme a te, Io

perchè io per chi, Happy 'Xmas, Come sei bella, Get down, Ciao mare,

Un'estate fa, La spagnola.

Waits pubblica

"Closing Time" e Mike Oldfield "Tubular Bells". Il

film "American Graffiti" di George Lucas lancia il revival

musicale anni 50 e 60. Pete Townshend degli Who crea la sua seconda

opera rock: "Quadrophenia", dalla quale viene poi realizzato

un film sulla società dei giovani mods inglesi degli anni 60.

L'elettronica comincia a poco a poco a prendere il sopravvento, le

chitarre diventano più distorte, più tirate, l'hard rock, sempre più

esasperato, lascia il posto alla prossima tendenza dell'Heavy Metal.

Arriva una nuova generazione di cantautori americani: James Taylor,

Carole King, Carly Simon e il giovane Bruce Springsteen, uno dei

musicisti in grado di trasformare il sentimento di un'intera generazione

in un "suono" introducendo il modello del cantautore degli

anni Ottanta. In Italia spopolano i Pooh con un album che entra a far

parte della storia: Parsifal. Lucio Battsti è all’apice della sua

carriera.Ascoltiamo Crocodile rock, Questo piccolo grande amore, Il mio

canto libero, La collina dei ciliegi, Minuetto, Io e te per altri

giorni, He, My love, Infiniti noi, Harmony, Daniel, You're so vain, Tu

nella mia vita, Un sorriso e poi perdonami, Una serata insieme a te, Io

perchè io per chi, Happy 'Xmas, Come sei bella, Get down, Ciao mare,

Un'estate fa, La spagnola.

.jpg)

"Disco per l'estate" sai come funziona, garantisce un certo

numero di passaggi radiofonici e rimasi molto male quando mi buttarono

fuori subito perchè speravo di andare alla finale a Saint Vincent; poi a

conti fatti sono felice di non esserci andato perchè mi è molto

convenuto. Comunque "Alice" fece più o meno quello che aveva

fatto "Roma Capoccia" con Venditti, cioè mi fece conoscere ad

un pubblico abbastanza vasto; cominciai a fare le serate, e durante le

serate mi accorsi che la gente non voleva solamente "Alice", ma

voleva sentire anche le altre canzoni del LP. Andai a vedere le vendite e

vidi che il LP aveva venduto 6.000 copie e il 45 giri 2.600, allora

cominciai a capire che la cosa girava bene, che l'interesse per me non era

legato al "Disco per l'estate", ma andava oltre.

"Disco per l'estate" sai come funziona, garantisce un certo

numero di passaggi radiofonici e rimasi molto male quando mi buttarono

fuori subito perchè speravo di andare alla finale a Saint Vincent; poi a

conti fatti sono felice di non esserci andato perchè mi è molto

convenuto. Comunque "Alice" fece più o meno quello che aveva

fatto "Roma Capoccia" con Venditti, cioè mi fece conoscere ad

un pubblico abbastanza vasto; cominciai a fare le serate, e durante le

serate mi accorsi che la gente non voleva solamente "Alice", ma

voleva sentire anche le altre canzoni del LP. Andai a vedere le vendite e

vidi che il LP aveva venduto 6.000 copie e il 45 giri 2.600, allora

cominciai a capire che la cosa girava bene, che l'interesse per me non era

legato al "Disco per l'estate", ma andava oltre.

Proprio

in questo periodo Comencini stava girando il film Pinocchio, con attori

magnifici, un Manfredi in splendida forma e di grande umanità, Franchi e

Ingrassia la cui bravura e il cui spessore ancora erano ignoti a tutti a

causa del genere di film che li avevano portati al successo e molti altri,

per uno dei prodotti

più belli che mamma RAI avesse messo in cantiere. Manfredi era in

contatto con il Dott. Micocci in quanto aveva inciso con discreto successo

il famoso brano di Petrolini Tanto pe' cantà, così chiese se ci fosse

stata una canzone da inserire nella colonna dello sceneggiato. Micocci ne

parlò con Francesco che in un lampo scrisse una canzoncina deliziosa che

fu subito accettata con entusiasmo. Francesco inoltre accettò di

rinunciare alla patemità di quel brano anche dal punto di vista dei

diritti, e ne fece dono al simpatico attore.

Proprio

in questo periodo Comencini stava girando il film Pinocchio, con attori

magnifici, un Manfredi in splendida forma e di grande umanità, Franchi e

Ingrassia la cui bravura e il cui spessore ancora erano ignoti a tutti a

causa del genere di film che li avevano portati al successo e molti altri,

per uno dei prodotti

più belli che mamma RAI avesse messo in cantiere. Manfredi era in

contatto con il Dott. Micocci in quanto aveva inciso con discreto successo

il famoso brano di Petrolini Tanto pe' cantà, così chiese se ci fosse

stata una canzone da inserire nella colonna dello sceneggiato. Micocci ne

parlò con Francesco che in un lampo scrisse una canzoncina deliziosa che

fu subito accettata con entusiasmo. Francesco inoltre accettò di

rinunciare alla patemità di quel brano anche dal punto di vista dei

diritti, e ne fece dono al simpatico attore.

-

Dal FOLKSTUDIO a FOLKEST, da Caterina Bueno al grande pubblico, passando

e ripassando per le collaborazioni con Giovanna Marini e con Ambrogio

Sparagna… Qual è, a tuo parere, il rapporto tra canzone popolare e

canzone d’autore?

-

Dal FOLKSTUDIO a FOLKEST, da Caterina Bueno al grande pubblico, passando

e ripassando per le collaborazioni con Giovanna Marini e con Ambrogio

Sparagna… Qual è, a tuo parere, il rapporto tra canzone popolare e

canzone d’autore?

.jpg)

.jpg)